예수님 시대 성전의 성소와 구조도면

기원전 538년에 고레스의 포로귀환 승인이후에 돌아온 포로민들이 예루살렘성과 성전을 재건하는 이야기는 이미 느헤미야서와 에스라서에 잘 나와 있습니다. 성전 건축은 잠시 중단되기고 하는 우여곡절 끝에 다리우스왕 때 (521BCE)에 다시 재개 되었습니다. 그리고 518/7년에 성전 봉헌식이 있었지요. 이 때에 성전이 재건되기는 했습니다만, 이 성전을 다시 헤롯대왕때에 증개축을 합니다.

요세푸스의 기록에 의하면 헤롯이 왕이된 후 17년 후에 성전을 재건축하기 시작했습니다. 스룹바벨에 의해서 건축되었던 성벽의 돌을 걷어내고는 완전히 새롭게, 그리고 아름답게 성전을 꾸몄기 때문에 이것을 걱정하는 많은 유대인들의 있었다는 이야기가 요세푸스의 고대사 15.388-89에 나와 있는 것으로 보아서, 증개축이라는 말을 썼지만, 기초만을 제외하고는 거의 완전히 새롭게 건축했다는 것이 더 맞는 말입니다. 헤롯의 성전건축은 20/19BCE에 시작하였지만, 단번에 성전 건축이 끝난 것이 아니라, 헤롯대왕이 죽은 이후에도 시간을 두고 성전이 멸망하기 전까지 (63AD) 계속해서 보수하고 증축하고, 장식을 했습니다. 마치 중세유럽의 성당들이 엄청나게 긴 세월에 걸쳐서 완성되듯이 말입니다.

목사님들과 신학생들이 이 자료를 받으면서 꼭 염두해 두셔야할 것은, 여기에 자료로 올린 예수님 시대의 성전의 성소와 뜰의 도면은 스룹바벨 때의 성전의 모양도 아니고, 솔로몬 시대의 성전도 더더욱 아닐 뿐 더러, 헤롯대왕에 의해서 만들어 진 성전이라는 것입니다. (성전전체 모양은 https://biblia.co.il/?p=364 를 참조하시기 바랍니다)

그리고, 성전을 연구하는 학자들이 요세푸스의 기록이나, 고고학 발굴물들, 그리고 미쉬나의 기록을 근거로 헤롯의 성전도면을 재구성하였지만, 통일된 도면 역시 없다는 것입니다. 제가 올리는 AI파일의 성전도면과 다른 헤롯시대의 성전도면도 인터넷을 검색하시다보면 찾아보실 수 있습니다. 저는 그 중에서 가장 일반적으로 많이 사용되는 도면의 하나를 소개하는 것입니다. 자료의 정확성보다는 이런 구조였구나하는 것을 참조하시면 좋겠습니다.

나중에 기회가 되면, 미쉬나에서 성전 예배를 드릴 때에 어떤 방식으로 드렸는가를 설명하는 부분에 대해서 한번 다루어 보도록 하겠습니다.

성전의 성소와 안뜰의 도면은 AI파일을 압축해서 업로드합니다. 압축을 푸셔서 마음대로 사용하시면 되겠습니다

케테프 힌놈 (제사장의 축복 기도문: 민 6:24-26)

‘복’은 누구나 받고 싶은 선물입니다. 하나님께서 우리가 걸어가는 앞길을 지켜주시고, 잘되게 해주시길 바라는 것은 당연한 바램일지도 모릅니다. 내가 걸어가는 그 길에 평화가 있기를 바라는 것은 기복이라기 보다는 자연스러운 우리의 소망입니다. 하나님께서도 그의 백성들에게 그것을 약속해 주셨습니다. 민수기에서 말입니다.

“24 여호와는 네게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 25 여호와는 그의 얼굴을 네게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 26 여호와는 그 얼굴을 네게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라.” (민수기 6:24-26)

유대인들은 “제사장의 축복”으로 알려진 민수기 6장이 이 구절을 안식일이나, 명절, 그리고 중요한 예식에서 빠뜨리지 않고 암송합니다. 그런데 유대교에서는 하나님께서 그렇게 해주시길 원하는 바램과 더불어, 이 “축복”은 하나님께서 우리에게 주시는 “상”이라고 생각합니다. 그저 하나님께서 우리의 삶에 개입하셔서 그렇게 해주시길 원하는 것이 아니라, 하나님의 가르침 대로 살아가야 하며, 그렇게 사는 사람에게 주는 하나님의 상이 “복을 주셔서 그를 지키시고, 얼굴을 비추어서 은혜를 베푸시고, 그를 향하여 하나님께서 얼굴을 드셔서 평강을 주신다.”는 것이지요. 마치 나무 그루터기에 앉아서 토끼를 기다리는 것[수주대토 守株待兎]이 복이 아니라, 그 복을 받을 만한 자격있는 신앙의 삶을 살아가야한다는 가르침은 지금 기독교인들에게도 적용할 수 있는 가르침이 아닌가 합니다.

https://biblia.co.il/wp-content/uploads/2019/03/2014-02-06-15.31.49.png" alt="" width="2949" height="1705" />

이스라엘 사람들이 언제부터 민수기의 아름다운 하나님의 축복, 또는 우리에게 주시는 상급을 기억하며 입술에서 되뇌었을까요? 1970년대 이전까지는 제사장의 축복을 비롯하여서, 이스라엘의 성전에서 제사장이 이끌었던 제의와 제의에서 불렀던 노래와 기도들이 “정말 모세와 아론의 성막과 솔로몬이 건설한 성전에서 행해졌는가?”에 대해서 의문을 가졌었습니다.

19세기말부터 20세기 초반, 그리고 중반에 이르는 시대에 고대 서아시아 지역에 해당하는 나라들에서 고고학 발굴이 활발하게 진행되었습니다. 고고학 발굴의 성과로 메소포타미아 지역의 제의에 대한 지식들이 축적이 되었고, 이 과정에서 성경의 제의와 유사한 메소포타미아의 제의들이 속속 사람들에게 알려지게 되었습니다. 특별히 바벨론의 제의의 모습과 이스라엘의 제의가 비교 연구되었는데요. 그 이유는 과거 유다의 멸망을 전후로, 바벨론에 포로로 끌려간 유다의 사람들이 다시 유다로 돌아와 성전을 재건하였다는 성경 이야기를 기초로, 둘 사이의 연관성이 있지 않을까하는 자연스러운 호기심 때문이었습니다.

유사점이 발견될 때마다, 바벨론의 것을 우위에 두고, 성경의 것은 바벨론 포로기(기원전 6세기)에 바벨론에서 영향을 받은 유다 사람들이 성경을 기록하면서 차용하였다는 주장이 마치 정설처럼 학자들 사이에 유행을 했더랬습니다. 출애굽 때에 모세가 시내산에서 받은 하나님의 제의 율법들이 포로기에나 이르러 기록되었거나, 포로기 때에 경험한 바벨론의 제의 모습을 마치 이스라엘 고유의 것인양 빌어 와서 여호와 하나님의 이름으로 윤색하였다는 투의 주장입니다. 이 주장에 근거한다면, 오경에 나오는 성막 제의는 성전 제의의 뿌리를 설명하기 위한 후대의 창조적인 기록이며, 역사적으로 실재했다고 말하기가 어렵다는 데에까지 이릅니다. 특별히 창세기부터 민수기에 이르는 방대한 내용을 담고 있는 ‘제사장 신학’에 근거한 하나님의 말씀은 거의 대부분이 솔로몬의 성전 시기에는 있지도 않았다고 믿는 이들도 있었고, 그런 주장들이 설득력 있는 가설로 받아들여졌습니다. 민수기 6장에 나오는 제사장의 축복 기도도 제사장 신학에 근거한 하나님의 말씀이니, 이 또한 포로기 이전에는 있지도 않았던 후대의 창작물이 된 셈입니다. 일종의 문화 사대주의 정신에 근거한 매우 서구 제국주의 정신이 스며들어 있는 설명입니다. 사실 당시 고고학자들 역시 점령군처럼 현재의 중동 땅에 들어가 발굴을 했으니, 이런 해석들의 뒤에는 발굴물을 해석하는 이의 정신 세계가 반영되었다고도 할 수 있겠네요. 1975-76년에 걸쳐서 텔아비브 대학교의 고고학 발굴팀이 기원전 9-8세기에 잠시 사람들이 살았던 시나이 반도의 쿤틸렛 아즈루드(Kuntillet ‘Ajrud)에서 제사장의 축복 기도를 떠올리게하는 문구를 발견하기는 했지만, 그것이 포로기 이전에 이미 제사장의 축복 기도가 성막과 성전에서 제사장들에 의해서 읊어졌으며, 또 일반 백성들 사이에 널리 알려졌다고 말하기에는 부족했습니다.

1979년에 오트만 시대(1517-1917년 사이 현재 이스라엘 땅을 지배하였던 제국)에 무기 창고로 사용하던 고대의 무덤들 중의 하나에서 우연히 목걸이 장신구들이 발견되었습니다. 학자들은 이 장신구들의 용도를 추측하면서, 아마 부적처럼 그것을 목걸이로 하고 다니면 안전할 것이라는 믿음으로 만든 장신구가 아니었나 생각합니다. 그 무덤은 대략 650BCE를 전후로 사용되었던 것으로 밝혀졌는데요. 가로 27mm 세로 97mm의 얇은 은판이 원통형으로 돌돌 말려있는 것들을 하나 하나 펴보니, 그 위에는 고대 히브리어가 적혀 있었습니다. 비록 금속 제품의 특성상 일부가 부식이 되어서 사라지기는 하였지만, 남아 있는 글자들로 그 내용을 재구성하는데 전혀 문제가 없을 정도로 아주 잘 보존되었습니다. 그리고 그 장신구 중의 하나를 폈을 때, 성서학과 고고학 역사의 흐름을 바꾸어 놓는 글을 읽을 수 있었습니다. 그 내용은 우리가 잘 아는 민수기 6:24-26에 적혀있는 바로 그 제사장의 축복 기도문이었거든요.

https://biblia.co.il/wp-content/uploads/2019/03/KH-Translaon.png" alt="" width="1928" height="1668" />

이 발견으로 오경에 나와있는 성전 제의와 관련된 일련의 정과 체계들이 기원전 6세기 초반 또는 그 이후에 바벨론으로부터 영향을 받아서 창조적으로 기록되었다는 기존의 주장에 큰 변화가 왔습니다. 학자들이 주장하던 포로기 이전, 그러니까 분열 왕국 시대였던 기원전 7세기부터 이미 이스라엘 땅에서는 제사장들이 백성들을 위해서 민수기에 나오는 축복의 기도를 했었고, 그 기도문이 이스라엘과 유다의 공동체에서 매우 중요한 위치에 있어서, 사람들이 그 기도문을 목걸이로 만들어서 목에 걸고 다니기까지 했다는 사실이 밝혀진 셈이니까요. 몇몇 글자들에 대해서는 읽는 방법에 대해서 서로 다른 독법을 제시하는 이들이 있기는 하지만, 그럼에도 이 은목걸이에 새겨진 글이 제사장의 축복 기도문이라는 데에는 아직까지 의문을 제기하는 사람이 아무도 없다는 것이 왜 이리 기쁜지 모르겠습니다. 박물관에서 고고학 유물들을 볼 때마다, 땅 속 어딘가 고대의 흙 속에 숨어있을 하나님의 흔적들이 세상의 빛을 볼 그 날을 두근거리는 마음으로 기대하고 기다리게 됩니다.

이 글을 쓰기 위해서 참조한 글들: Barkay, Gabriel et al. “The Amulets from Ketef Hinnom: A New Edition and Evaluation.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 334 (2004): 41-71. Wellhausen, Julius. Prolegomena to the History of Ancient Israel: With a reprint of the article Israel from the Encyclopaedia Britannica. Translated by Black, Sutherland, and Allan Menzies. New York: Meridian Books, 1957. (Originally published in German, 1883) Olitzky, Kerry M. (Rabbi), “The Priestly Benediction” from https://www.myjewishlearning.com/article/the-priestly-benediction/

그리스어 레위기, 하나님의 이름 (DSS 4Q120-4QpapLXXL)

히브리어 성경에서 하나님의 이름은 י (요드), ה (헤이), ו (바브), ה (헤이)라는 네 개의 히브리어 알파벳으로 기록합니다 (Tetragrammaton). 히브리어 성경 뿐 아니라, 고대 이스라엘 주변의 나라에서도 이스라엘 민족의 하나님을 יהוה 라고 소개합니다 (참조. 메사 석비). 영어로는 YHWH 라고 쓰지요. 그런데 영어 철자법에서도 알 수 있듯이 이 네개의 글자에는 모음이 없습니다. 굳이 우리 식으로 빗대어 표현하자면, “대한민국”이라는 이름을 “ㄷㅎㅁㄴㄱㄱ”이라고 써놓은 것과 마찬가지인 셈이지요. 그러나 이것이 이스라엘 사람들에게 큰 문제가 되는 것은 아니었습니다. 이스라엘 사람들의 히브리어는 원래부터 모음이 없었습니다. 모음은 관습처럼 부모의 세대에서 자녀의 세대로 입에서 입으로 전해지는 것이었거든요.

모음이 없는 히브리어 표기 전통은 곧 매우 난처한 경우를 맞이합니다. 이스라엘 공동체에서 거룩한 하나님의 이름은 너무나 거룩하기 때문에 함부로 입에 올리는 것이 금지 되어 있습니다. 시내 산에서 모세에게 하나님의 이름을 스스로 드러내신 이후에 한번도 불러보지 못한 하나님의 이름 יהוה (요드-헤이-바브-헤이) 는 모세 이후 몇 백년 뒤에 결국 아무도 어떻게 읽는지 모르는 이름이 되어버렸기 때문입니다. 그래서 지금도 유대인들은 성경에서 이 거룩한 하나님의 이름이 나오면 “그 이름” (히. השם 하쉠), 또는 “주님” (히. אדני 아도나이)이라고 부릅니다. 대부분의 영어 성경에서는 יהוה를 “the Lord” 라고 번역하는데, 이것 역시 하나님의 이름을 정확하게 알지 못하기 때문에 유대교의 전통을 따라서 “주님”이라고 번역한 것이지요.

http://biblia.co.il/wp-content/uploads/2020/08/Screen-Shot-2020-08-31-at-11.01.39-AM.png" alt="" width="884" height="637"

우리말 성경에서는 이 하나님의 이름 יהוה를 “여호와”라고 읽습니다. 아마 우리 말 성경에서 하나님의 이름을 이렇게 과감하게(?) 부르는 것은 초기 영어 성경 번역의 역사와 그 궤를 같이 하고 있는 듯합니다. 1611년 이래로 영어 성경의 표준이 된 흠정역 (King Jame Version, KJV) 성경에서는 하나님께서 모세와 대화하면서 자신의 이름을 가르쳐 주실 때 (출 6:3), 그 이름 יהוה를 Iehovah(Jehovah, 흠정역이 개정되면서 Jehovah로 영어식 표기가 바뀜) 라고 번역했습니다. 그리고 흠정역을 기준으로 미국에서 번역한 미국표준역 (Amerian Standard Version, ASV)도 마찬가지로 하나님의 이름을 Jehovah 라고 번역했거든요. 우리나라로 성경이 전래될 때, 아마 영미권 선교사들을 통해서 그들이 사용하던 성경책의 하나님 이름 Jehovah 를 그대로 음역해서 “여호와”로 표기한 것은 아닐까요? 그럼, 이런 질문을 할 수 있겠지요. “영어 성경은 어떻게 유대인들도 알지 못한 יהוה 의 모음 음가를 알았을까?” 이것은 매우 쉽게 대답할 수 있습니다. 히브리어 ‘아도나이’ (יהוה, ADONAI)의 모음을 떼어다가 그대로 히브리어 (YAHOWAH)에 적용해서 발음한 것입니다 (참조. 히브리어 ‘요드’ י 는 영어로 Y, I 또는 J 로 환원이 가능함).

http://biblia.co.il/wp-content/uploads/2020/08/Screen-Shot-2020-08-31-at-11.01.52-AM.png" alt="" width="709" height="452" />

그럼, 정말 하나님의 이름 יהוה를 어떻게 읽어야할 지 알 수 있는 방법이 없을까요? 이 질문에 대답하기 위해서 히브리어와 고대 셈어를 연구하는 학자들은 한가지 중요한 고고학 발굴의 도움을 얻었습니다. 오늘날의 시리아에 위치한 고대 에블라 (Ebla, Tel-Mardikh)에서 1974-1976년 사이에 8,000여개의 토판들이 대규모로 발견되었습니다. 이 돌판들은 대략 2,500-2,250 BCE 사이에 기록된 것으로 추정하는데요. 이 토판들에 새겨진 신들의 이름 가운데에 이스라엘의 하나님의 이름 יהוה를 고대 서아시아식으로 읽을 수 있는 단서가 발견된 것입니다. 신의 이름이 쓰여진 에블라 토판의 쐐기 문자를 읽으면 ‘이아베일루’ (Ia-á-ve-ilu, Ia-ve-ilu) 또는 ‘이아우움일루’ (Ia-ú-um-ilu) 라고 읽을 수 있는데요. 이 발음에 근거해서 구약 성경의 하나님의 이름을 ‘야웨’ 라고 읽을 수 있다는 것입니다.

http://biblia.co.il/wp-content/uploads/2020/08/Screen-Shot-2020-08-31-at-11.01.22-AM.png" alt="" width="824" height="621" />

하나님의 이름을 ‘야웨’라고 읽을 수 있는 또 다른 증거는 대표적으로 두 개를 더 들 수 있습니다. 하나는 이집트 18 왕조 (약 1550-1295 BCE)부터 지중해 동편 이스르엘 골짜기-아쉬켈론-시나이 반도 지역에 이르는 지중해 동쪽 해변가에 살았던 샤수 (Shasu)에 대한 아멘호텝 3세 Amenhotep III (기원전 14세기)와 람세스 2세 Ramesses II (기원전 13세기)의 기록에서 샤수들이 살던 땅 (가나안)을 가리켜, “야오(를 섬기는) 샤수의 땅” (ta Shasww yhwaw) 이라고 부른다는 것입니다. 또 다른 증거는 그리스 문화의 영향을 받은 유대인들을 위해 히브리어 구약 성경을 그리스어로 번역한 성경 사본들입니다. 기원후 3세기 이후에 기록된 그리스어 구약성경에서는 יהוה가 나올 때마다 유대교의 전통을 따라, 그리고 기독교의 교리적인 이유로 하나님의 이름을 ‘쿠리오스’(κύριος, ‘주님’)으로 번역했지만, 기원 이전에 번역된 그리스어 구약성경(DSS 4Q120-4QpapLXXLevb)에서는 하나님의 이름을 그리스어 알파벳 ΙAW (YAW, ‘이아오/야오’)로 바꾸어 쓴 것입니다. 그렇다면, 아마도 ‘이아오/야오’와 비슷한 발음의 ‘야웨’가 하나님의 이름에 조금 더 가까운 발음이 아니었을까요?

여전히 하나님의 이름을 어떻게 부르는지에 대해서는 정답이라 부를 만한 것이 없습니다.

DSS 4Q 20-4QpapLXXLevb 라는 말은;

- 사해바다 주변에서 발견된 두루마리들(DSS) 네번째로 발견된 쿰란 동굴(4Q)에서 120번째로 발견된 성경 (120)

- 네번째로 발견된 쿰란 동굴 (4Q)에서 발견된 파피루스(pap) 중 그리스어 칠십인역 (LXX) 레위기 (Lev)의 b 버전 (b)이라는 뜻입니다.

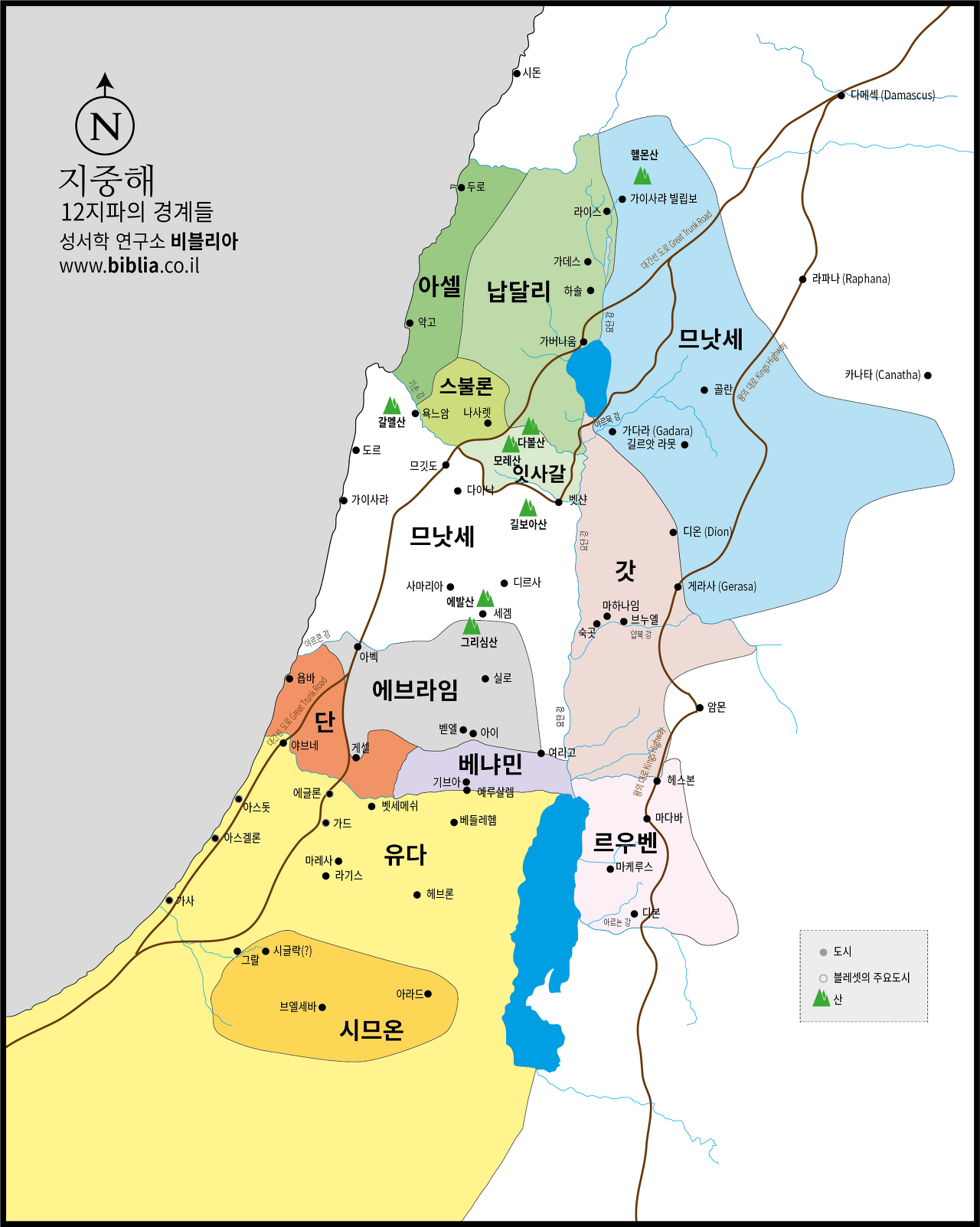

B 열두지파의 경계

레위인들의 성읍과 도피성

레위인들의 성읍과 도피성

여호수아 21장에서는 레위인들의 성읍 48개와 그 중에서 도피성으로 지정된 6개의 도시 명단이 나옵니다. 그러나 실제로 세어 보면, 47개입니다. “가드 림몬”이라는 도시가 두번 나오기 때문입니다. 가드 림몬은 단지파와 므낫세 지파의 경계가 되는 도시인지라, 때로는 므낫세의 도시로, 때로는 단의 도시로 등장한 결과 나온 일종의 착오입니다.

위에서 보는 것과 같은 레위인의 도시 그림은 아래의 압축파일을 열어보시면 해상도 300의 PNG파일과 AI파일이 함께 담겨 있습니다. <BIBLIA>

'성경과 신학 1' 카테고리의 다른 글

| 신 구약성경 주요내용 정리66권, 1189장 (0) | 2020.09.15 |

|---|---|

| 신구약 성경을 한눈에 - 성경개관 도표 (0) | 2020.09.15 |

| 회당(Synagogue, 시나고게) (0) | 2020.09.08 |

| 신약 개론 (0) | 2020.09.07 |

| 누가복음 14:1-24의 문학-역사비평적 연구 (0) | 2020.08.26 |