WCC, 그 실체를 밝힌다

*글 싣는 순서

① 교회연합운동의 태동

② 세계대전의 격랑 속에서

③ WCC 창립 총회와 Missio Dei

④ 왜곡된 복음의 뒤안길을 걷다

⑤ 간과될 수 없는 역사적 과오

교회연합운동의 태동

무엇이 문제인가?

최근 한국 기독교계의 뜨거운 이슈로 떠오른 WCC 문제는 교회사를 전공하는 필자의 입장에서 현대교회사 영역에서 빼놓을 수 없는 터라 늘 관심 있게 연구하고 있었다. 그런데다 최근 불거진 2013년 WCC 총회 한국 유치 관계로 WCC 진영과 복음주의 사이의 향후 관계에 대해 촉각을 곤두세우고 있던 중, 최근 복음주의신학회에서 WCC에 대해 발표한 필자의 논문은 교계에 큰 관심을 불러일으켰다.(배본철, “WCC 선교론의 변천과 논제”, (2010.4.3); “복음주의자들이 제시한 WCC 논쟁 종결의 길: 배본철 박사 NCCK, 설득하려 하기 전에 숙고를” <크리스천투데이> (2010.4.3); “WCC, NCCK, 불신 허물려면 과거행적 고백 먼저”, <국민일보> (2010.4.6)) 이러한 과정 속에서 <크리스천투데이> 지를 통해 WCC의 전반적인 역사와 신학에 대해 기고할 수 있게 된 것은 한국교회의 신학적 정체성과 교회의 발전을 위해서 큰 의미가 있는 일이라고 본다. 필자는 앞으로 5부에 걸쳐서 WCC의 왜곡된 역사를 파헤침으로서 WCC에 대한 아물지 않은 상처를 안고 있는 대부분의 한국교회가 나아갈 길을 다시 한 번 굳건히 하고자 한다.

2009년 8월 31일 스위스 제네바에서 열린 WCC 중앙위원회에서는 2013년 WCC 제 10차 총회를 대한민국 부산에서 열기로 확정하였다. 이에 따라 한국기독교교회협의회(NCCK)는 이 총회가 한국교회의 자랑이 될 뿐 아니라 한국 기독교의 위상을 세계교회 앞에 높일 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 기대하고 있다. 그러면서도 NCCK에서는 한국교회 대부분 교단들의 반(反) WCC적 정서를 의식해서인지 신학자들과 목회자들을 통하여 WCC에 대한 긍정적 이미지 확산하기에 분주한 상황이다. NCCK에서는 2010년 2월부터 4월까지 세 차례에 걸쳐 ‘WCC에 대한 오해와 이해’라는 주제로 신학토론회를 마련하였다.(‘WCC에 대한 오해와 이해’의 제 1차 토론회는 2월 19일 열렸고 발제자는 장신대 이형기 교수였다. 제 2차 발제는 3월 25일 열렸으며 전주대 김은수 교수와 이화여대 장윤재 교수가 담당하였다. NCCK에서는 제 3차 토론회를 4월 26일 갑론을박 형식으로 열기로 예정하였다.)

그러나 WCC를 바라보는 복음주의 교단들의 시선은 매우 따갑다. 뿐만 아니라 NCCK에 가맹되어 있지 않은 대부분 개신교 교단들의 WCC 대회 유치 반대 내지는 WCC 비판론이 점차 거세지고 있는 실정이다. 이에 월간 <목회와신학>에서는 2009년 10월호와 2010년 1월호에서 WCC 문제를 다룬 바 있다.(<목회와신학>에서는 WCC를 긍정하는 이형기 교수의 글과 WCC를 부정하는 평택대학교 양광호 외래교수의 글을 차례로 실었다.) 그리고 ‘미래목회포럼’에서는 2010년 3월 25일 서울 종로 기독교연합회관에서 ‘한국교회, WCC 어떻게 이해할 것인가?’를 주제로 정기포럼을 개최하였다. 이 포럼은 최초로 WCC에 대한 진보주의와 복음주의적 시각에서의 학문적 논쟁의 시간이었다. 이런 중요한 시점에서 2010년 4월 3일 ‘한국복음주의역사신학회’에서 개최한 WCC 문제에 대한 복음주의신학자들의 논문발표회는 한국 복음주의적 교단들의 확실한 입장 정리의 차원에서 큰 의미가 있는 것이었다.

필자의 글은 WCC를 대하는 복음주의신학의 시각을 소개하려는 데 그 첫 번째 목적이 있다. 일각에서 보는 대로 정말 복음주의자들은 WCC의 진면목을 크게 오해하고 있는 것인가? 필자는 오히려 복음주의자들이야말로 WCC가 마땅히 걸어 나가야 할 길을 뚜렷이 인식하고 그 바른 길을 가도록 촉구하고 있다는 점을 밝히려 한다. 이 글의 두 번째 목적은 WCC가 원래 선교적 연합을 위한 초기 의도에서는 벗어나 점차 우려할 만한 길을 걸어 온 역사를 정리하고자 함이다. 문제는 신학적인 면에서 볼 때 WCC의 행보가 원래 그 헌장과 취지에 부응하지 못해왔다는 것이다. 그리고 그 중심에는 선교론의 문제가 있다. 이런 점에서 WCC 선교론의 변천을 가져온 중요한 몇 가지 대회들의 특징을 살펴본다. 그리고 마지막으로는 2013년 WCC 부산 유치의 과제를 안고 있는 NCCK가 풀어나가야 할 당면 과제를 지적하고 그 하나의 해결 방안을 제시하려 한다.

에딘버러 회의

19세기를 위대한 선교의 세기였다고 할 것 같으면, 20세기는 초교파적인 교회연합운동(敎會聯合運動), 즉 에큐메니칼운동의 세기라고 할 수 있겠다. 이러한 20세기의 초교파적인 교회연합운동은 모트(John R. Mott; 1865-1955)라는 위대한 인물을 필두(筆頭)로 발전되었으며, 1910년의 에딘버러 회의(Edinburgh Conference, 1910)라는 최초의 선교회의를 시작으로 전세계적으로 확산되기에 이르렀던 것이다. 이와 같은 생각은 앤더슨(Gerald H. Anderson)에게서도 잘 나타나는데, 그는 20세기의 선교를 7개의 층으로 구분하면서, 그 첫 번째 단계를 1910년의 에딘버러 회의로 들고 있다.(Gerald H. Anderson(ed.), The Theology of the Christian Mission (Nashville: Abingdon Press, 1961), 5.)

그런 의미에서 세계 최초의 선교회의인 1910년의 에딘버러 회의는 교회연합운동의 기원이며, 또 이런 점에서 교회사에 있어서 하나의 커다란 이정표라고 할 수 있다. 이런 의미에서 볼 때 에딘버러 회의는 하나의 렌즈로 묘사될 수 있겠다. 이 렌즈는 선교 협력을 위한 일 세기 간의 모든 시도로부터 비추어진 여러 빛들을 받아 그것들을 모아서 미래를 향해 발하게 맞춘 렌즈라고 할 수 있다.(David J. Bosch, 「선교신학」, 전재옥 역 (서울: 두란노서원, 1985), 191.) 결국 1910년은 에큐메니칼운동이나 선교운동을 위해서나 결정적인 해이며, 에딘버러는 세상에 복음을 전하려는 목적으로 개신교가 함께 모이게 된 초창기 연합의 시발점이요 결정인 것이다.

에딘버러 회의는 비록 선교단체를 위해 권위 있는 입법기관의 역할은 못했을지라도, 연합한 행동의 준비를 위한 공감대를 형성할 수는 있었다. 이 최초의 세계선교회의에서 던져진 중요한 물음은 ‘어떻게 선교할 것인가?’라는 것이었다. 즉 선교는 복종되어야 할 그리스도의 명령(마 28:19)으로 받아들여졌으므로, 자연히 선교의 전략에 관심을 가지게 된 것이다.

1908년에 채택된 국제위원회에서 8개의 주제가 총회의 주제목으로 선정되었다. 이 주제들을 위해 위원회가 결성되었는데, 이러한 과정은 후에 교회일치운동의 좋은 전례를 만들어 주었다. 이들 위원회는 여러 방면의 통신교환을 통해 다양한 의견과 정보를 교환하였다. 최초 위원회장인 모트(Mott)는 전 세계의 600명 이상에게 개인적으로 편지하였다. 이렇게 유인물과 의견을 수집하는 동안 일치운동의 분위기는 고조되었으며, ‘에큐메니칼 대화’(Ecumenical Conversations)라는 전례를 만들었다. 다음은 에딘버러 회의의 주제들을 다룬 것이다;

-복음을 모든 비기독교세계에 전파한다(Carrying the Gospel to all the Non-Christian World)

-선교지에서의 교회(the Church in the Mission Field)

-각 나라의 고유한 생활의 기독교화와 관련된 교육(Education in relation to the Christianization of National Life)

-비기독교 종교와 관련된 선교 메시지(the Missionary Message in relation to the Non-Christian Religions)

-선교사들의 준비(the Preparation of Missionaries)

-선교의 본부기지(the Home Base of Missions)

-선교와 정부(Missions and Governments)

-협동과 연합의 증진(Co-operation and the Promotion of Unity)

위의 주제들 가운데 세 개는 교회연합운동의 성장에 특별한 기여를 하였다. 그중 첫 번째는 교회의 범세계적인 선교를 강조하였고, 두 번째는 신생교회(the Young Churches)라 불리는 선교지 교회에 대한 선교사업의 목적인 자치(Self-governing), 자립(Self-supporting), 자전(Self-propagating)하는 선교지 교회의 발전에 중점을 두었다. 마지막 것은 제목이나 의도에 있어서 분명한 에큐메니칼운동의 정신이 깃들어 있음을 알 수 있다.

1910년의 에딘버러 회의는 독창적인 사건이 아니라, 역사적으로 1854년 뉴욕과 런던, 1860년의 리버풀대회, 1878년 런던, 1879년 런던, 그리고 1900년의 뉴욕대회 등으로 계승된 것이다. 그러나 비록 과거의 총회들을 계승했지만, 에딘버러 회의는 많은 면에 있어서 전례를 뒤엎고 명백한 진보를 나타내었다.

1888년과 1900년에 있었던 초기의 2개 총회는 여러 선교기구에 의해서 대표단이 임명되었으며, 오고자하는 사람에게는 개방되어 있었다. 그러나 에딘버러 회의는 기구에서 파견된 대표단으로 그 숫자가 제한되었으며, 해외에 선교사를 파송중인 선교단체만이 참가할 수 있었고, 대표단도 선교비를 지원하는 액수의 비율에 따라 정해졌다. 또한 종전과 같은 성회의 성격보다는, 이 회의는 각 교회가 대변하는 권위있는 공식기구로 변해가고 있었다. 그렇지만 아직은 선교단체의 총회였지 교회의 총회는 아니었다. 또한 이 총회는 모든 선교단체가 초청된 것은 아니었고, 비기독세계에서 일하는 단체만이 포함되었다. 이러한 규제는 총회가 그 목적을 위해 날카롭게 초점을 맞춘 면에서 온당한 것으로 보였다. 비기독교세계에서의 선교를 목적하는 수많은 선교단체들이 그들이 지닌 저마다의 신앙적 확신과 신학적 다양성을 가지고 들어오게 되었다. 이러한 에딘버러 회의의 성격은 에큐메니칼운동에 더욱 넓은 포용성을 지니게 해주었다.

에딘버러 회의에서 신생교회(新生敎會)들은 매우 중요한 역할을 감당했다. 신생교회들의 잠재적인 중요성은 그들이 보낸 지도자를 훈련하는데 보여진 관심에서 잘 나타났다. 한 신생교회의 지도자는 1860년 리버풀회의의 토론에 참가하여, 더 많은 나라가 성경 번역의 일에 참여해야 한다는 중요한 발언을 하였다. 그러나 1888년 영국에서 개최된 개신교 선교 백주년 세계대성회에서 신생교회는 거의 대표되지 못했으며, 1900년 뉴욕의 에큐메니칼 선교총회에서는 6명 정도가 발언하였고, 1907년 상하이의 중국 선교 백주년 선교총회에서는 1170명 중에서 불과 6,7명이, 그것도 방문객으로서만 신생교회 지도자들이 참석했다.(Ruth Rouse, A History of the Ecumenical Movement, 1517-1948 (Philadelphia: The Westminster Press, 1967), 359-60.) 에딘버러 회의에도 신생교회 대표자들의 숫자는 매우 적었다. 그러나 비록 17명밖에 안 되는 숫자였으며 47회의 연설 가운데 겨우 6회의 기회를 가졌지만, 이들은 토론에 적극적으로 참여해 큰 일을 해냈다. 이들 가운데 3명은 계속되는 총회에서 중요한 역할을 맡게 되었으며, 이러한 진보는 미래의 에큐메니칼운동에 대해서 신생교회가 차지하게 될 위치에 대한 예언이기도 했다. 즉 앞으로의 에큐메니칼운동은 신생교회나 기존의 교회를 동등한 입장에서 수용해야 한다는 점이었다.

1910년의 에딘버러 회의는 대부분의 구성원이 Anglo-American 계통의 사람들이었다. 신생교회가 극히 적을 뿐 아니라, 유럽대륙 출신의 대표도 역시 극소수였다. 또한 로만 가톨릭과 정교회의 대표가 참석하지 않았기 때문에(사실은 가톨릭과 정교회는 이 회의에 초대 받지 못했다.) Anglo-American이 주구성원을 이루었다. 그 결과로 에큐메니칼운동이 아일랜드, 미국 그리고 영국 등지에 주로 영향을 주고 유럽 대륙으로 퍼져 나가지 못하게 되었다. 그러자 전세계적인 에큐메니칼운동을 위해서 다음 총회에서는 로만 가톨릭과 정교회 그리고 신생교회들의 참여가 언급되었다. 1910년의 에딘버러 회의는 후에 에큐메니칼운동의 지도자를 양성하기 위한 훌륭한 훈련의 장소였다. 그러한 인물로는 모트(John R. Mott), 올드햄(Joseph H. Oldham), 아자리아(V. S. Azariah), 브렌트(Charlse H. Brent), 템플(William Temple) 등을 들 수 있다.

모트는 초대 준비위원장이자 국제선교위원회의 회장으로서 모든 회의를 주관하였다. 그는 신앙 대부흥운동의 영향을 받은 영적 인물로서, 지도자로서의 역량과 설득력 있는 연설 능력 등을 구비한 사람이었다. 감리교의 평신도로서 신학도 하지 않은 그는 모국어인 영어 밖에는 사용하지 못했지만, 수많은 국가와 종족 그리고 교회를 연결시켰으며, 또 많은 사람들에게서 존경과 협력을 얻어내었다. 그리고 모트의 행정 비서인 스코트랜드인인 올드햄은 모트와 함께 총회의 창의적인 일들을 도왔는데, 기독학생운동과 인도의 YMCA운동의 산파 역할을 하였다. 에딘버러 총회와 그 실행에 있어서의 범세계적인 기독교 연합은 1908년부터 26년 동안 올드햄의 주된 관심사였다. 그는 1905년 할레신학교에서 공부한 관계로 독일인의 심성을 잘 알았고, 이를 토대로 독일 지도자들의 신임을 얻어 종전의 Anglo-American이 압도적이었던 회의 분위기에 대륙적인 힘을 가입시키는 데 큰 힘을 쏟았다.

이러한 에큐메니칼운동의 발전은 서구에서보다는 신생교회에서 더욱 급속히 발전되었는데, 이는 복음을 전해야 한다는 긴급한 불모지의 상황이 기존의 교파나 신앙고백의 장벽을 초월하여 연합할 수 있기 때문이었다. 그런가 하면 에딘버러 회의는 유럽 대륙과 영-미의 서로 다른 선교신학을 융합하지 못했으며, 신학적 열매를 거두는데 큰 성과를 이루진 못했다. 그러나 에딘버러 회의는 한 시대의 종말과 또 다른 시대를 탄생케 한 분수령(分水嶺)이 되어 주었다. 왜냐하면 에딘버러 회의가 남긴 발자국은 앞으로 진행될 에큐메니칼운동의 발전과 조직을 위한 커다란 전례를 만들었기 때문이다. 그러므로 1910년의 에딘버러 회의는 20세기 에큐메니칼운동을 위한 새로운 예언자적 운동이었다는 평가를 받는 것이다.(Rouse, A History of the Ecumenical Movement, 1517-1948, 361.) 이제 필자는 이러한 초창기 에딘버러 회의의 순수한 정신이 어떻게 왜곡되어갔는지 그 역사의 과정을 다음 번 글에서 소개할 것이다

세계대전의 격랑 속에서

1910년 에딘버러 회의는 그 동기와 목적에 있어서 복음적인 색채를 띠고 있었다고 한다면, 그 이후 WCC가 창설되기까지의 과정 속에서 여러 가지 제설혼합주의적인 영향을 받게 되었다고 본다. 그 주된 배경은 두 차례에 걸친 세계대전을 거치면서 교회는 인간의 실존 문제와 국가의 평화 등의 논제에 깊이 몰두하게 된 점을 들 수 있다. 이 글은 WCC가 거쳐 온 이러한 고민과 투쟁의 과정을 살펴보려 하는 것이다.

1910년 에딘버러 회의가 오늘날 에큐메니칼운동의 기점이긴 했으나, 이로부터 38년이 지나서야 WCC는 창설되기에 이르렀다. 에딘버러 이후 20세기 중반까지의 에큐메니칼 운동의 약사(略史)는 다음과 같다; 1921년에는 국제선교협의회(International Missionary Council)를 창설하였다. 이 모임은 에딘버러 회의가 남긴 가장 두드러진 결과였다. 1925년에는 생활과 활동(Life and Works)이 창설되었다. 이 운동은 기독교 신앙을 인간생활 전반에 적용시키려는 관심에서부터 시작했다. 1927년에는 신앙과 직제(Faith and Order)가 창설되었다.

에딘버러 대회 이후 국제선교 협의회(IMC), 신앙과 직제(Faith and Order), 생활과 활동(Life and Works) 등 세 단체가 각기 나름대로의 모임을 가지고 내려오다가, 1937년에는 에딘버러(Edinburg)에서 이 세 가지가 하나로 묶어져야 한다는 제안이 제기되었다. 그러나 그 이행은 WCC가 창립되던 해인 1948년까지 지연되었다. 그러면 1910년 이후 WCC가 창설되기까지의 에큐메니칼운동의 역사를 제 2차 세계대전을 전후로 하여 살펴보자.

1. 제 2차 세계대전 이전(1918-1939)

제 1차 세계대전의 종전(終戰)은 세계 여러 분야에 큰 영향을 주었으나, 그것이 기독교 세계에 영향을 준 하나는 그리스도인들에 의해 교회연맹(League of Churches)을 형성하게 된 점이다. 이미 언급한 바와 같이 국제선교협의회, 신앙과 직제, 신앙과 활동 운동도 그와 같은 영향 아래서 시작된 것이었다. 이것은 이제부터의 교회운동은 개교회(個敎會), 개교파(個敎派)의 운동의 차원을 넘어야 한다는 것을 교회 지도자들이 발견했다는 것을 뜻한다.

1919년에 이미 쇠더브롬(Söderblom) 대감독은 어떤 형태의 에큐메니칼 조직을 제안했으며, 1920년 올드햄은 IMC운동의 규약을 작성하고 있었다. 1925년 스톡홀름에서 열린 생활과 활동 위원회에서 벨(G. K. Bell) 교수는 국제기독교연합회의 조직을 제의한 바도 있었다. 1930년 첵스브레스(Chexbres)에서 모인 생활과 활동 계속위원회는 보편적교회협의회(Universal Christian Council)란 이름으로 모이기도 했다.

이와 같은 분위기 속에서 조직되고 모임을 갖던 기독교 여러 단체들 가운데서 신앙과 직제, 생활과 활동 두 위원회는 1930년대에 와서 따로 모일 이유가 없게 되었다. 왜냐하면 두 위원회의 대표들이 대부분 같은 사람들이었으며, 같은 교회의 재정적 후원을 받고 있었기 때문이다. 이 두 위원회는 ‘교리는 교회를 분열시키나, 봉사는 교회의 연합을 가져온다’(Doctrine divides, but Service unites)는 정신 아래서 신앙 또는 신학의 문제가 현실의 실제적인 문제를 떠나서 연구될 수 없다고 생각하게 되었다. 이것은 지금까지의 신학이 추상적인 이론에 치우쳤음에 대한 반성의 시작이 된 것이다.

그래서 1934년에 두 위원회는 ‘교회와 세계’(The Church and the World)라는 주제를 내걸고 함께 모임을 가진 바 있었다. 이때 세계는 이미 제 2차 세계대전의 조짐이 보이고 있던 때였다. 독일의 나치즘, 이태리의 파시즘, 일본의 군국주의(軍國主義)가 세계를 위협하게 되었다. 이때 세 나라에 있던 교회들은 에큐메니칼운동 같은 것을 생각할 겨를이 없었다. 그들은 정치적인 강요에 의해서 국가주의(國家主義) 또는 민족주의(民族主義)를 강조해야 했었다. 그러므로 교회도 민족주의를 위해 있어야 했다.

그러나 반면에 그와 같은 위기를 감지한 세계교회 지도자들은 이러한 난국(難局)이야말로 오히려 교회의 세계성(universality)을 강조해야 할 때가 되었다고 생각했다. 그리하여 교회의 본질, 즉 ‘교회란 무엇이냐?’ 또는 ‘교회는 무엇을 위해 있느냐?’는 문제를 묻게 되었다. 이와 같은 흐름에 의해서 1937년 생활과 활동 위원회 옥스포드 모임은 그 주제를 ‘교회로 하여금 교회되게 하라’(Let the Church be the Church)라고 하였다. 이것은 당시의 교회가 비교회적이 되었음을 인정하는 것이며, 그 비교회적인 것으로부터의 교회의 해방을 주장하는 것이었다. ‘교회는 항상 개혁되어야 한다’(ecclesis semper reformanda)는 16세기 종교개혁의 원리의 재발견이라고도 할 수 있다. 여기서부터 에큐메니칼운동, 즉 교회일치운동은 교회의 본질에 속하는 것이지 첨가적인 것이 아님을 알게 되었다.

이러한 재발견속에서 에큐메니칼운동의 일차적 동기는 교회들 사이에 일종의 영적 일치를 창조하거나 교회들 사이에 협동을 촉진하는 것이 아니라, 세상에서 교회의 하나됨과 보편성과 사도성과 그리고 예언자적 증인(its oneness, its universality, and its apostolic and prophetic witness)이라는 참된 본질을 증명하는 것이라는 사실이 명백하게 되었다. 1936년에 올드함은 “현 세계를 깊이 살펴보면 볼수록, 교회의 일치적 본성을 더욱 깊이 이해해야 할 필요성을 느낀다”고 하였다.

1937년에 에딘버러에서 모였던 신앙과 직제 위원회에서 템플(William Temple) 감독은 개회연설에서 “하나의 거룩한(Una Sancta) 교회를 선포해야 함이 절실히 필요하다. 그러나 이것은 모든 교회들이 저들의 공동과업을 수행하기 위하여 서로 도우며 다른 교회들과 완전한 영적 교제들을 가지도록 해야 한다는 것을 의미한다”고 역설했다. 그는 이보다 2년 전인 1935년에 미국을 방문하여 IMC 지도자들과 프린스톤에서 만났을 때, “모든 교회들이 초교파적이며 초국가적인 교회 회합을 가져야 할 때가 바야흐로 돌아왔다. 이 회합을 통하여 오늘의 세계 모든 단체들이 국제적으로 전개되고 있는 에큐메니칼운동의 목적을 달성할 수 있도록 할 기회가 온 것이다”고 말했다. 여기서 에큐메니칼 운동을 전개하는 문제는 결코 한 교회나 한 교파의 문제가 아니라 전 세계교회의 과제임이 인식되게 된 것이다.

1936년 7월 영국 런던에서는 생활과 활동, 신앙과 직제, IMC운동의 대표자 35명이 모여 에큐메니칼 협의회(Ecumenical Consultative Group)를 구성했고, 이 모임에 YMCA, YWCA, WSCF 대표들도 함께 참석을 했다. 이때 모인 대표들은 세계 모든 교회들이 공동과업을 수행하기 위하여 하나의 영구적인 기관으로서의 세계교회연합회를 조직할 때가 되었다는데 일치하였다. 이 모임의 중심인물은 템플, 올드햄, 브라운(W. A. Brown), 카버츠(S. M. Caverts) 등이었고, 지금 세계교회협의회(World Council of Churches)의 명칭은 당시 미국교회연맹 총무였던 카버트의 제안에 의한 것이다.

이 런던 회의에서 초안된 WCC의 원칙적인 규정이 후에 WCC 창립총회에서 채택되었는데, 중심되는 정신은 ‘이 협의회는 모든 교회를 감독하는 법적 권리를 가진 기관이 아니며, 또 모든 교회들의 동의 없이는 어떤 일이든지 하지 않는다’는 것을 원칙으로 하는 것이었다. 이 원칙이 1937년 7월 12일부터 26일까지 있었던 생활과 활동 모임인 옥스포드 회의에 상정되었다. 템플 주교와 다른 여러 명의 위원들은 이 새로운 계획의 채택을 권유했다. 주교는 the Voice of non-Roman Christiendom에 도움을 줄 기구의 필요성을 강조했고, 모든 에큐메니칼 운동이 교회 자체 위에 근거를 두고 있음은 바람직한 것이라고 역설했다. 이 제안은 단지 두 명의 반대자를 가진 가운데 채택되었다. 1937년 8월 3일부터 18일에 있은 신앙과 직제 에딘버러 회의에서도 곧 채택되었고, 각 위원회에서 14명의 위원이 선출되어 그 원칙에 의해 일을 추진하도록 했다.

이 14인 위원회는 WCC 창립을 위한 전권위원회였다. 14인 위원회의 첫 번째 모임은 1937년 8월 런던에서 개최되었으며, 세계교회협의회의 본질과 구조 그리고 구성 문제를 주로 다루었다. 이들은 WCC의 헌장에 명시된 그 책임을 다하기 위해 14인 위원회를 도와줄 특별자문기관을 함께 소집하기로 했다. 1938년 5월에 우트레헤트에서 제 2차 모임을 가졌으며, 이때 토의의 초점은 앞으로 조직될 WCC의 권위와 그 기초에 관한 것이었다.

가장 중요한 구조적 의문은 권위와 협의회의 헌장에 관한 것이었다. 권위에 관해서는 어려움 없이 완전히 동의에 이르렀다. 세계교회협의회는 초교회(Super- Church)가 아니라는 점을 명백히 했다. 이 가장 기본적인 원칙은 후에 다시 확인되고 강조되었다. 이 모임에서 템플 감독은 “WCC는 일반적인 성격의 연맹이 아니다. 그 총회와 중앙위원회는 그 지지하는 회원들을 헌법적으로 제지하는 아무런 권위도 갖지 않는다. 그것이 가진 권위가 있다면 그것은 교회들이 지혜롭게 처신하도록 조언을 준다는데 있다”고 했다.

헌장에 관한 이견은 그리 쉽게 합의되지 못했다. 신앙과 직제가 소집된 신학적 기초 - 우리 주 예수 그리스도를 하나님이요 구세주라고 하는 신앙고백 - 가 대체로 WCC를 위한 기초가 되어야 하는가? 아니면 다른 것이 공식화되어야만 하는가? 하는 것이었다. 많은 연설가들은 신앙과 직제 공식의 채택을 원했다. 그 때문에 이것은 실로 교회 모임을 위한 적합한 기초임이 입증되었다. 우트레크트에서 그헌장은 채택되었고, 제 1차 WCC 총회에서 확정되었으며, 그 내용은 다음과 같다; ‘세계교회협의회는 우리 주 예수 그리스도를 하나님이요 구세주로 받아들이는 교회들의 친교이다’(The World Council of Churches is a fellowship of churches which accept our Lord Jesus Christ as God and Saviour).

5월 13일 우트레크트에서 열린 첫 번째 회의에서 의장에 템플 대주교가, 그리고 비서트 후프트(W. A. Vissert Hooft)가 임시위원회의 대표 총무로 선출되었다. 이렇게 WCC의 창설 준비가 신앙과 직제, 생활과 활동 두 위원회의 대표들에 의해 추진되고 있을 때, WCC와 IMC와의 관계 문제가 대두되었다. 이 문제가 1938년의 IMC 회의에서 토의되었을 때, 패톤(W. Paton)은 말하기를, “여러 교파 간에는 조직적인 차이가 있음에도 불구하고, 참으로 살아있는 동적인 그리스도인들의 우주적인 교제가 여러 교회들 간의 참된 교회의 상징으로서 존재한다는 사실을 보이는 점에서 WCC의 위치가 중요하며..... 또한 IMC는 우리의 세계에서 그리스도를 증거하는 일에 대한 책임을 항상 기억해야 한다는 점에서 그 위치가 중요하다”고 했다.

1939년 1월 준비위원회는 두 번째 회의를 게르마인(Germain) 성에서 개최하였다. 정치적 긴장과 전쟁의 위협에도 불구하고, 그 모임은 미래를 기대하였다. 잠정적으로 1941년 8월을 WCC 창립총회를 위한 날자로 결정지었다. 이때 독일에서는 나치 정권과 대립하여 싸우는 독일교회의 투쟁의 역사가 있었고, 그러나 다른 한편으로는 나치 당에 유착되어 교회를 정치 권력의 도구화로 만든 독일 기독교당이 있었다. 독일 기독교당은 초국가적, 국제적인 교회기구는 어떤 것이든 간에 거부한다고 선언하였다. 이것은 WCC 창립에 대한 분명한 반대를 의미한 것이다. 그러나 WCC 준비위원들은 인종, 국가, 성의 차별 없이 그리스도 안에 있는 사람은 누구나 똑같은 영적 연합을 가진다고 선언함으로서 독일 기독교당의 입장에 대항했다.

1939년 7월 24일부터 8월 2일까지 암스텔담에서는 기독청년 세계대회가 개최되었으며, WCC 준비위원들은 72개국에서 모여든 청년 대표들과 세계교회 대회 문제를 토의했다. 이때는 이미 제 2차 세계대전의 전운(戰雲)이 짙어가고 있을 때였다. 이 대회의 메시지 속에는 “오늘날 세계 모든 나라의 민족들은 서로 나누어지게 되었으나, 그리스도의 교회는 한 곳으로 모이게 되었다. 이것은 모든 그리스도인들이 본질적으로 하나가 되어야 함을 구체적으로 보여주기 위함이다”라는 내용이 포함되어 있었다. 분열되어 싸움이 시작되는 세계 속에서 하나를 지향해 간다는 것은 분명히 세대의 풍조를 따르지 않는 모습이었다. 제 2차 세계대전의 발발로 인해서 1941년에 모이려던 WCC 창립총회는 부득이 연기할 수밖에 없었다.

2. 전쟁 기간(1939-1945)

제 2차 세계대전의 발발은 모처럼 무르익어가고 있던 세계교회연합운동에 크나큰 시련을 가져 주었다. 만일 세계교회운동의 지도자들이 그 시련을 극복하지 못했었다면, 오늘의 WCC는 창설되지 못했을지도 모른다. 어떤 의미에서 제 2차 세계대전은 세계교회운동을 보다 강하게 해주었다고 할 수도 있을 것이다.

전쟁 중에 교회 지도자들은 ‘이 전시(戰時)에 교회는 무엇을 할 것인가’ 하는 문제에 초점을 맞추게 되었다. 어떤 이는 침략과 자유를 억압하는 국가에 대해 강력한 저항적 태도를 가져야 한다고 주장하기도 했으나, 템플 같은 이는 교회가 적대국가들 사이의 화해를 위한 일을 해야 한다고 주장하였다. 그래서 교회들은 정치를 떠나서 세계 평화를 위해 노력하는 길을 모색하였다. 전쟁에 의한 시련은 교회들로 하여금 그 어느 때보다도 더욱 긴밀하게 관계를 갖게 하였다. 베그라브(Berggrav) 감독은, “이 시련기에 우리는 서로 더욱 친밀하게 지냈으며, 우리는 더 많이 기도했고, 하나님의 말씀에 더욱 귀를 기울였고, 우리 마음은 더욱 굳게 한데 뭉쳤다”라고 술회하였다.

전쟁 기간에 교회들은 세계적인 교회(Universal Church)를 파괴하는 힘을 공동의 적으로 인식하면서, 그 힘을 저지하고 파괴하기 위해 공동의 노력을 하였다. 교회는 피난민을 구호하는 일, 포로들을 돌보는 일들을 통하여 ‘하나의 거룩한 교회’임을 더욱 실감하게 되었다. 각국 교회 지도자들은 제네바를 통하여 연락하고 만났으며, Ecumenical Press Service 지를 통하여 서로 정보를 교환하기도 했다. 전시에 교회가 이와 같은 일을 할 수 있었다는 것은 전쟁이 일어나기 전 교회 지도자들이 이미 마음에 다짐하고 일치하고 있었기 때문이다.

생활과 활동 위원회의 옥스포드 대회(1937년)는 그 메시지에서, “만일 전쟁이 일어나면 교회는 무엇보다도 참으로 교회가 되어야 한다. 비록 그 나라는 다른 나라와 싸우고 있다 해도, 교회는 적국의 교회와 그리스도의 한 몸으로서 하나가 되어야 한다”고 했다. 전쟁 당시 독일 국가 사회주의 당국은 교회의 에큐메니칼협의회를 위험시했고, 그 협의회의 활동을 방해하고 있었으나, 독일교회는 적국의 교회들과도 친교를 나누고 연락을 하고 있었다. 본훼퍼(Ditrich Bonhoeffer)는 제네바와 스톡홀름을 방문하여 미래 국가질서에 대해서 교회의 책임이 무엇인지를 토의하기도 했다.

전쟁이 한 고비를 넘기고, 미국을 비롯한 연합국에게 유리하게 전세가 바뀌어감에 따라 1942년 미국의 카버츠(Caverts)는 제네바를 방문하여, 전후의 재건과 교회의 원조 문제를 토의하기 시작했다. 이처럼 교회는 제 2차 세계대전이라는 비극과 시련 속에서도, 그것을 오히려 ‘교회로 하여금 교회되게끔 하는 계기’로 삼았던 것이다.

그러나 전쟁 기간에 교회는 에큐메니칼운동의 위대한 지도자들을 잃었다. 로잔(Lausanne) 대회 이후 신앙과 직제 모임에 주동적인 역할을 했으며 IMC운동과 1937년 옥스포드 대회의 메시지를 작성한 템플, 패톤(W. Paton), 신앙과 직제 그리고 생활과 활동 위원회를 하나로 통합하는데 공을 세운 브라운(W. A. Brown), 그리고 본훼퍼(Dietrich Bonhoeffer) 등이 모두 전쟁 기간에 타계했던 것이다.

3. 전쟁 이후(1945-1948)

이 전쟁은 교회에 큰 교훈을 남겨주었다. 교회는 전쟁 중에 ‘역사의 비극 속에서도 성도들이 그 종파나 교리나 신학의 차이에도 불구하고, 서로 교제하고 이해하고 또 협조하면서 그리스도의 복음을 이 땅에 선포함에 공동으로 보조를 취하는 것이 얼마나 긴요하고 귀한 일인가’ 하는 것을 더욱 절실하게 깨닫게 되었다.

전쟁의 종말이 결정적으로 가깝게 다가왔음을 알게 되었을 때, WCC 준비위원들은 뉴욕에서 소모임을 갖고 전후의 문제를 논의했다. 그들은 복구사업이 무엇보다도 우선되어야 하는데 일치했으며, 세계의 모든 교회가 이 일에 함께 동참해야 하며, 그러기 위해서는 모든 교회가 강한 에큐메니칼 연대의식(Ecumenical solidarity)을 가져야 한다고 강조했다.

1945년 5월에 모인 뉴욕 회의에서는 ‘적과 동지의 차별 없이 주를 섬기는 모든 그리스도인들 간에는 허심탄회하게 의견이 교환되어야 한다. 그리스도의 십자가로 말미암아 이룩된 하나님과 사람의 화해를 통하여 사람과 사람사이의 화해가 가능하다는 것이 복음의 핵심이다’고 확인하였다. 그 결과 같은 해 10월에 WCC 준비위원들의 대표들이 독일교회 대표자들을 만나게 되었으며, 이때 독일교회는 ‘슈투트가르트 고백선언’(Stuttgart Declaration)을 했던 것이다. 그 선언은 교회는 죄책을 깨닫고 고백하고 스스로 그 책임을 지는 인간들의 공동체인 것을 분명하게 보여주었다.

1946년 2월에 WCC 준비위원회는 제네바에서 모임을 갖고 WCC 창립총회를 암스텔담에서 1948년에 모일 것과 그 총회의 주제를 ‘인간의 무질서와 하나님의 계획’(Man's Disorder and God's Design)으로 결정했다. 1947년 WCC 준비위원회는 대회 초청장을 보내면서 다음과 같이 대회의 목적을 간결하게 밝히고 있었다;

과거 수년간의 시련과 환란, 박해의 경험에서 교회는 새로운 친교의 의식을 강하게 갖게 되었다. 그러나 그리스도의 교회는 인간의 무질서를 막는 데는 성공하지 못했다. 그러므로 우리가 가장 먼저 그리고 가장 깊은 관심을 가져야 하는 것은 새로운 소식 보다는 교회의 갱신(更新)과 참된 교회의 재생(再生)이다. 그러므로 WCC의 임무는, 그리스도인들과 그리스도의 교회들이 주 되시는 예수 그리스도 안에서 하나라는 것을 알게 하고, 또 언제나 하나 되어 피차 서로 위로하고 격려하고 도우며 그리스도의 몸 안에서 공동의 회원 의식을 가지고 값있게 살도록 하는 것이다.

4. 비평

1910년 에딘버러 회의는 진보적인 신학의 씨를 심는 계기가 되었다. 이 대회는 교리적인 정립이 되어 있지 않은 지도자들이 과거의 일들을 비평하면서, 더욱 포괄적인 신학, 더 넓고 포용성 있는 대회를 주장하여 진보적인 신학과 종교혼합주의(宗敎混合主義)로의 문을 여는 계기가 된 것이다.

1928년 예루살렘 대회는 에딘버러 회의의 결과로 1921년에 조직된 국제선교협의회(IMC)의 최초의 세계대회였다. 이들은 복음의 선포보다는 그것을 어떻게 적용하느냐에 더 관심이 많았다. 그래서 행위가 선포에 선행되어야 한다고 주장했다. 결국 복음적인 의미에서의 영혼 구원의 관점보다는 그 대신 사회복음이 강조되었다. 그리고 개인적인 책임으로서의 죄(罪) 관념을 상실했다. 또한 이들은 타종교에도 어느 정도 구원의 빛이 있는 것으로 설명하였다. 이 대회에서는 복음의 가장 핵심적인 부분이 배제된 것이 분명하다. 이 대회는 복음전도에 있어서 성서의 권위를 약화시키고, 증거의 수단으로서 교회의 사업이나 조직적인 일치를 필요하게 되었다. 다음과 같은 선언문의 내용은 이 대회에서 복음의 가장 핵심적인 부분이 약화되기 시작한 것이 분명한 것을 보여준다.

우리는 예수 그리스도께서 그 빛의 완전한 광채가 모든 사람에게 비치시는 빛이라고 생각하고 우리는 그 같은 빛이 그를 알지 못하거나 또는 거절하는 사람들에게까지도 비치는 것을 발견하고 기뻐한다. 우리는 그리스도 자신이 증거 되지 않는 곳이 없다는 것과 비기독교인들 개인과 조직들의 모든 훌륭한 특성들이 그 아들을 보내주신 아버지의 한층 더한 증거임을 환영한다. 따라서 다른 종교들의 영적 가치에 대한 평가를 시도하지 않고 단지 예를 들어왔었다. 그리스도를 주와 구주로 받아들이지 않고 진리 추구에 무관심한 사람들에 대하여서와, 예배의 엄격함으로 유명한 이슬람과, 세계의 비참함에 대한 연민과 해탈의 길을 위한 무아(無我)를 추구하는 불교와, 영을 통한 궁극적 실재와의 접촉을 소원하는 힌두교와, 우주의 도덕적 질서에 대한 믿음과 도덕적 실천에 대한 논리를 강조하는 유교 등이 하나님의 주권에 대한 진리의 한 부분으로 인식한다.

WCC 창립 총회와 Missio Dei

에딘버러 회의 이후 연합운동에 대한 강조는 단지 선교의 문제에 국한되지 않고 기독교생활 전반에 확대되어야 한다는 움직임에 의해 신앙과 직제(Faith and Order), 생활과 활동(Life and Works)이라는 두 기구가 조직되었다. 신앙과 직제 모임은 교회론적인 영역에서 교회의 본질이 무엇인가를 추구하였다. 반면 생활과 활동 모임은 기독교인의 생활 가운데서 봉사를 통해 일치를 요망했다.

그리고 두 모임의 끈질긴 노력과 끊임없는 접촉으로 기독론적인 의미에서 하나의 통일성을 찾게 되었고, 마침내 1948년 암스테르담에서 세계교회협의회(WCC; World Council of Church)의 창립총회를 하게 된다. 이 대회는 ‘인간의 무질서와 하나님의 계획’(Man's Disorder and God's Design)이라는 주제를 내걸고 147개 교회 대표들이 4개 분과로 나누어져서 모임을 가졌다.

전후의 시대적인 혼란 가운데서 세계교회협의회(WCC; World Council of Church)는 전후 세계의 재건과 교회 간의 협동에 지대한 역할을 담당하였다. 위대한 세기인 19세기 선교운동의 확산을 거쳐 20세기에 접어들면서, 에큐메니칼운동은 그 주된 관심이 사회개혁에 있는가 아니면 선교를 위한 교회일치에 있는

가 하는 의문과 함께 급진주의(急進主義)의 대변자, 심지어 용공단체(容共團體)라는 의심까지도 받게 된 것이다.

1948년에 드디어 WCC는 그 역사적인 창립총회를 네덜란드의 암스테르담에서 개최했다. 암스텔담 총회 소집의 소식이 전세계에 알려지자 많은 그리스도인들은 흥분과 기대를 했으나, 이 WCC가 오늘날만큼의 큰 기구로 발전되리라고는 거의 짐작하지 못했다. 다만 그리스도의 몸인 ‘교회의 하나됨’을 염원하던 세계 교회지도자들은 지금까지 나누어졌던 교회들이 한 자리에 모이게 되었다는 것만으로도 기쁨과 감격을 억제할 수 없었다. 아시아, 아프리카 그리고 신생 독립국가들의 교회들도 참여했으나 정교회(Orthodox Church)나 로만 가톨릭은 참석하지 않았다. 이 대회는 ‘인간의 무질서와 하나님의 계획’이라는 주제를 내걸고 147개 교회 대표들이 4개 분과로 나누어져서 모임을 가졌다.

제 1분과는 ‘하나님의 계획 안에 있는 우주적인 교회’(The Universal Church in God's design)라는 주제 하에 하나님의 경륜 속에서의 보편적인 교회론을 토의하였다. 여기서 일치란 하나님의 창조이지 우리의 성취가 아니며, 하나님이 예수 그리스도 안에서 그의 백성에게 주신 것이라는 가장 근원적인 것을 재확인했고, 그렇기 때문에 우리 사이에는 깊은 차이가 있음에도 불구하고 우리는 그리스도 안에서 서로 사랑할 수 있는 것이라는 점을 강조했다.(Man's Disorder and God's Design, The Amsterdam Assembly Series(New Yor: Harper & Brothers, Plishers, 1948), Vol. I, 204-8.)

제 2분과는 ‘하나님의 계획에 대한 교회의 증거’(The Church's Witness to God's Design)라는 주제 하에서, 두 번의 세계대전으로 세계의 구조가 뒤흔들어진 구조 속에서 ‘화해’에 대한 하나님의 목적과 하나님의 손에 쓰임 받는 도구가 되기 위하여, 교회는 복음에 성실하고 교회의 본질을 보다 더 충실히 실현해야 함을 강하게 부각시켰다.(Ibid., Vol. II, 212-8.)

제 3분과는 ‘교회와 사회의 무질서’(The Church and The Disorder of Society)라는 주제 하에 책임사회, 특히 교회의 기능 중 그 사회적 기능에 대해서 매우 강조하고 있다. 교회의 사회적 기능에서 특히 주목되는 것은, 교회는 민족적 종족적 담을 헐어야 한다는 것과 또한 교회는 어느 정당과도 자기를 동일시 시켜서는 안 된다는 것이다.(Ibid., Vol. III, 189-97.)

제 4분과는 ‘교회와 국제적 무질서’(The Church and International Disorder)라는 주제 하에 모였다. 암스텔담 총회는 특히 제 2차 세계대전 기간에 준비되었으며 전후에 소집된 것이기 때문에 국제간에 어려운 문제를 다루어야 했다. 그 가운데서 특히 전쟁, 평화, 하나님의 절대적 지배권, 이권과 자유에 대해서 논의하였다. 기독교인의 책임에 대해서는 ‘교회와 기독교인들은 오늘날의 국제적 무질서에 대해서 책임을 통감해야 하며 그 질서화에 의무를 가져야 할 것’이라고 말하고 있다.(Ibid., Vol. IV, 217-28.)

이 대회는 창립총회였기 때문에 가장 중요한 작업의 하나가 헌장을 결정하는 것이었다. 이 헌장은 앞으로 WCC가 활동하는데 있어서 법적 근거가 되는 것이었다. 이 헌장에서 가장 핵심이 되고 중요한 것은 다음과 같이 처음 3장까지 명시되어 있다.

제 1장, 총칙은 ‘WCC는 우리 주 예수 그리스도를 하나님과 구세주로 받아들이는 교회들의 친교이다. 그리고 그 기능을 수행하기 위해 헌장을 제정한다’고 되었있다.

제 2장은 회원권에 관한 것이다. 회원은 제 1장의 총칙에 찬성하고 그 총회의 중앙위원회가 제정하는 모든 기준에 만족한 뜻을 표시하는 교회들로서, 총회 대표 2/3 이상의 찬성 투표를 얻어야 한다. 회원권 신청이 총회 회의가 아닌 때에 제출되는 경우에는 중앙위원회가 이를 심사한다. 그 신청이 출석할 중앙위원 회원 2/3 이상의 지지를 받았을 때에는, 이 결정을 WCC 회원인 모든 교회에 통고하여, 통고가 발송된 후 6개월 안에 1/3 이상의 반대가 없을 경우에는 그 신청자는 회원권을 얻을 수가 있다.

제 3장은 WCC의 기능을 명시하고 있다. 헌장에 의하면 WCC는 (1) 신앙과 직제, 생활과 활동이라는 두 세계적인 운동의 일을 계속하는 것 (2) 교회들의 공통적인 일의 촉진 (3) 연구에 있어서 협조와 촉진 (4) 회원이 된 교회들의 에큐메니칼 의식의 촉진 (5) 전 세계 각 교파 연맹단체와 다른 에큐메니칼 운동과의 상호관계의 수립 (6) 필요에 따라 특수문제를 토의하기 위한 세계적인 회합의 소집 (7) 교회로 하여금 복음전도사업을 하도록 지지하고 돕는 것 등이다.

WCC를 창립시킨 암스텔담 회의는 1910년 에딘버러 선교대회 이후 30여년간의 준비기간을 거쳐 비로소 모이게 된 역사적인 모임이었다. 이 총회를 통하여 전 세계교회들이 에큐메니칼 운동에 대해 책임을 지니게 되었으며, 또 책임을 계속적으로 다할 때만이 이 운동의 기초가 견고하게 된다는 것을 분명하게 하였다. 암스테르담 총회는 WCC를 중심으로 진행되고 있는 에큐메니칼 성격을 다음과 같이 밝혔다;

-WCC는 초교회(Super-Church)를 형성하려고 하지 않는다. WCC는 각 교회가 자기들의 특성을 가지고 연합할 수 있는 길을 찾는 것이다.

-WCC는 각 교회가 자기 교회에 충성을 다하면서, 동시에 에큐메니칼 운동에 적극하여 충성하게 하는 것이 연합운동의 사명이다.

-WCC는 어떤 또 다른 교회 조직을 새로 만들려는 것이 아니고 순전히 협의 기관의 구조로서의 성격을 가진다.

-모든 교회들은 이 세상에서 그리스도를 증거함에 공동전선을 펴야 할 것을 밝혔다. “하나님의 목적은 그의 아들 예수 그리스도 안에서 모든 인간을 그와 그리고 인간 서로 간에 화해하도록 하는 것이다. 그 목적은 그리스도 안에서 그의 성육신과 그의 섬기시는 사역과 그의 십자가의 죽으심과 그의 부활과 승천을 통하여 명시되었다. 그것은 그의 교회와 함께 계시는 그리스도의 임재와 모든 민족으로 제자를 삼으라 하신 명령과 성령의 은사를 통하여 계속된다.”( (1948).) WCC는 IMC, 신앙과 직제, 생활과 활동 위원회가 지금까지 밝혀온 바와 같이, 교회가 가지고 있는 예언자적 사명을 감당하므로 이 세계를 섬길 수 있는 동시에 하나님의 자비를 보여 줄 수 있어야 한다.

-WCC의 최고 권위 기관은 총회이다. 총회 폐회 기간 중에는 중앙위원회(The Centural Committee)가 권위 있는 대리자로서 12개월 또는 18개월 단위로 회집한다. 중앙위원회는 총회가 선출한 회원들로 구성한다. 형식적인 의미에서 WCC는 서구의 민주적인 방식으로 운영되고 있다. 총회의 모든 회원인 회원과 중앙위원회의 위원들은 한 표씩을 가지며, 다수결에 의해 문제가 결정된다.(그러나 WCC의 수뇌부가 굉장한 영향력을 행사한다는 것에 유의하는 것이 중요하다. 왜냐하면, 여기에서 의사일정을 결정하며, 계획을 전진시킬 협의회들을 주도하고, 주제를 상정하며, 예비 자료를 위탁하고, 저자를 선발하며, 그리고 일반적으로 큰 기구의 주요 임원들이 사용할 수 있는 방법들을 채택하기 때문이다.) 특별한 상황에서는 최고 실행임원인 WCC 수석총무가 자신의 이름으로 발언할 수도 있다.

돌이켜보면 전후(戰後) 세계의 암담한 현실 속에서 WCC가 수행한 사업들은 높이 평가할만한 것 들이다. 그것은 기독교의 본연의 자세인 섬기는 자의 자세를 보여 주었기 때문이다. 그러나 선교운동으로 시작된 WCC가 오늘날 그 관심이 변화된 듯한 인상을 주어 비판을 받고 있다. 에딘버러는 본래 선교를 위해서 모인 회의였으며, 일치를 위한 WCC의 모든 제반 업무도 그 목적이 정치적, 사회적, 경제적인 상황의 호전이 아닌 선교를 위한 일치가 일차적인 관심이 되어야 한다는 것이 오늘의 선교신학자들의 비판이다. 이제 오늘날 일어나는 여러 가지 오해와 비판을 제거하고, 많은 교회들로 하여금 세계교회협의회에 호응하도록 하기 위해서, 세계교회협의회가 노력해야 할 몇 가지가 있다;

-협의회의 본질을 분명히 천명하는 것(to clarify the nature of the council)

-신앙고백적 충성과 에큐메니칼적인 충성 사이의 올바른 관계를 정립하는 것(to find the right relation between confessional of the ecumenical loyalties)

-협의회가 진실로 전세계적인 협의회임을 명백히 하는 것(to manifest that the council is truly a world council)

-현대세계의 구체적 증인으로 함께 임무를 수행하기를 배우는 것(to learn to bear together concrete witness to the modern world)

-일치와 에큐메니칼 운동의 독립을 유지하는 것(to maintain the unity and independence of the ecumenical movement)(Rouse, A History of the Ecumenical Movement, 1517-1948, 722-3.)

그러나 암스테르담 총회 이후 WCC의 선교론은 복음주의 선교관에서 지나쳐 이른바 ‘하나님의 선교’(Missio Dei)의 신학을 형성하게 된다. ‘하나님의 선교’ 신학이 등장하게 된 배경은 다음과 같다;

(1) 제 2차 세계대전 후 독일이 전 세계 모든 선교지에서 철수하게 되자 전통적인 선교가 어려워지게 되었고, 더욱 1949년 중국의 공산화는 세계 최대의 선교지를 상실케 했다. 그러자 해외선교 외에 새로운 현장(現場) 선교의 개념이 호소력을 갖게 되었다. (2) WCC와 IMC의 선교학자들이 점차 보편구원설(Universalism)의 경향성을 보이게 되었기 때문에, ‘오직 예수 이름으로만’ 구원 받을 수 있다는 복음의 핵심이 깨어지게 되었다. (3) IMC 지도자들은 전 세계 모든 곳에 교회가 이미 충분히 세워졌다고 생각했기 때문에 해외 선교의 필요성이 줄어들게 되었다. (4) 서구 기독교가 비기독교 세계에 대해 식민주의와 양차(兩次) 대전에 대해 갖는 죄책감 때문에 좀 더 적극적인 선교를 주저하였다.

그래서 결국 과거와 같은 공간적 및 양적 교세 확장적인 선교사상을 거부해야 하며, 개인의 개종과 구령(救靈)만을 최고로 삼는 전도나 신조를 피해야 하며, 혹은 개교회 중심과 개교파 중심의 선교사상과 운동을 지양해야 한다는 취지 아래, 교회의 선교가 하나님의 선교로 대치되는 결정적인 역할을 하게 되었다.

‘하나님의 선교’에서는 선교란 근본적으로 교회의 행위가 아니라 하나님의 성품이라고 본다. “세상 속에서 구원의 선교를 성취하는 것은 교회가 아니다. 그것은 성부 하나님을 통해 역사하는 성자와 성령의 교회를 포함하는 선교이다.”(Jürgen Moltmann, The Church in the Power of the Spirit: A Contribution to Messianic Ecclesiology (London: SCM Press, 1977), 64.) 그러므로 선교란 세상을 향한 하나님으로부터의 운동이라는 것이다. 교회는 선교를 향한 하나의 도구라고 여겨진다. 다시 말하면 선교가 있기에 교회가 존재하는 것이다. 하나님은 사랑을 샘솟게 하는 분이기에, 선교에 참여한다는 것은 곧 인간을 향한 하나님의 사랑 운동에 참여하는 것을 말한다.(David J. Bosch, Transforming Mission (Maryknoll: Orbis Books, 1991), 389–90.) 따라서 교회의 선교는 곧 하나님의 선교이며, 교회는 그 소명과 본질상 선교적이다. 결국 ‘교회는 선교’라는 말이 되는데, 이것은 일반적으로 복음주의에서 말하는 교회의 선교적 과제 또는 선교적 책임이라는 내용과는 전혀 다른 것이다. 이러한 내용의 ‘하나님의 선교’는 오늘날 세계교회에 큰 영향을 준 것이 사실이며, 이 신학은 이른바 행동신학(doing theology)의 기초를 제공하였다. 이러한 입장은 ‘하나님-교회-세계’라는 전통적인 질서를 ‘하나님-세계-교회’로 바꾸어 놓는 것으로서 결국에는 보편구원설과 상황화신학의 전제가 되기 마련이다.

왜곡된 복음의 뒤안길을 걷다

뉴델리(New Delhi) 대회까지

1948년 암스테르담에서 세계교회협의회(WCC)가 창설된 이후, 그 집행위원회는 해마다 열리며 통상적으로 정기 총회는 7년에 한 번씩 개최되었다. 1954년의 에반스톤 총회는 ‘세상의 희망이신 예수 그리스도’(Jesus Christ, the Hope of the World)라는 주제를 가지고 모였다. 여기에서 ‘에반스톤 메시지’를 발표했는데, 내용은 그리스도만이 세상의 참 소망임을 강조하면서, 교회는 정치적 및 사회적 불의와 대항하여 싸우는 사회적 책임을 감당해 나가야 한다고 했다(The Evanston Report, ‘A Message from the Second Assembly of the World Council of Churches’).

이 총회에서는 특히 저개발국에 대해 고조된 관심을 나타냈다. 그리고 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 등지의 혁명적 봉기(蜂起)를 인정했고, 동서분쟁, 핵을 비롯한 군축 문제 등에 관심을 나타내었다. 또 식민주의와 인종차별을 정죄함에 있어서 암스테르담을 훨씬 능가하였다. 이 인종차별 문제는 3차 뉴델리 총회와 4차 웁살라 총회에 이르러서는 그 추세가 혁명적 전향을 보여, 인권운동과 인종차별 배격운동으로 번져갔다. 에반스톤 총회는 다음과 같은 6개 분과로 연구와 토론을 하였다;

제 1분과는 교회의 분열을 비판하면서, 분열의 죄악을 벗고 연합을 이루기 위해 교회의 전통과 특성을 부인하는 순교자적 결단이 있어야 한다고 했다. 제 2분과는 교회 밖을 향한 교회의 선교에 대한 것으로서, 선교에 평신도의 역할을 강조했다. 제 3분과는 ‘책임 있는 사회’의 분명한 정의를 내렸고, 현존하는 모든 사회질서를 판단하는 기준을 세웠다. 제 4분과는 세계 공동체를 위한 그리스도인의 투쟁에 대해서 논했다. 제 5분과는 인종적 및 종족적 긴장 가운데 있는 교회로서의 국제적 평화와 정의 구현을 위한 교회의 사회적 책임을 강조했다. 제 6분과는 평신도 그리스도인과 직업에 관한 것이다.

1961년 WCC 뉴델리 대회에서는 복음을 전한다는 선교의 성격보다는 봉사적 차원에 더 많은 관심을 보인 경향들이 나타났다. 따라서 이 회의에서는 Faith and Order에 관한 논의보다는, 세계 도처에서 문제가 되고 있는 기아와 빈곤의 문제에 초점이 맞춰졌다. 이러한 경향은 제네바(1966)와 베이루트(1968) 대회 이후 훨씬 더 분명하게 나타났다. 나이로비(1975) 총회에서는 총회가 민간인 게릴라 활동을 위한 경제지원을 승인하는 것을 보장하는 접근에 대해 충분한 지지를 보냈다.

이 총회에서는 역사적으로 IMC와 WCC가 통합되어 하나의 기구가 되었다. 그리고 처음으로 비 서구지역에서 열린 이 회의에서 WCC는 제 3세계 교회를 받아들였고, 그 교회들은 러시아정교회 및 불가리아, 루마니아, 폴란드 등의 사회주의와 공산주의 경향을 띤 교회들이 대거 회원이 되었다. 이로 인해 WCC 내의 세력 균형은 서방 자유주의 교회들로부터 동구 공산권과 제 3세계로 전향되게 되었고, WCC 내의 용공(容共) 세력은 점점 강화되었다. 뉴델리 총회에서는 다음과 같은 증거와 봉사와 연합의 3분과로 나뉘어 교회의 3중 과업을 연구했다;

제 1분과 ‘증거’에서는 그리스도와 복음의 독특성을 내세우면서도, 그리스도 활동의 보편성 내지 종교혼합주의를 인정하는 듯 했다. 제 2분과 ‘봉사’에서는 봉사의 본질과 형태를 다뤘다. 제 3분과 ‘연합’에서는 연합의 본질과 목적을 다루면서, 교회에 대한 하나님의 뜻이며 은사인 연합은 실제적으로 구현해야 함을 밝혔다.

뉴델리 대회의 가장 큰 신학적 문제점은 보편구원설(普遍救援說; Universalism)의 경향성이 그 이전 어느 때보다도 많이 보였다는 점이다. 총회의 주제는 ‘예수 그리스도는 세상의 빛’(Jesus Christ the Light of the World)이었는데, 이 빛은 모든 사람들 속에 있다고 하였다. 이러한 진술들은 에큐메니칼 전도방법으로서 ‘대화’(dialogue)를 택했다. 이러한 보편구원설은 교회와 세상 사이, 기독교와 이방종교들 사이, 그리고 기독교 신앙을 가진 사람과 신앙이 없는 사람사이의 구별을 거의 없애버리고 말았다. 하나님의 목적이 집단적이고 국가적이기 때문에, 교회는 그리스도의 몸이 아니라 새로운 인간성과 오는 세계의 한 시범(示範)이고, 그 사명은 봉사라는 것이다.

상황화신학

1966년의 제네바 대회에서는 사회적 정치적 구조에서 혁명의 필요성을 인정하면서, 물리적 행동의 가능성이 절정에 달했다. 사회의 이상적인 구조로서 사회주의를 제시함으로 복음 전도의 정치적 경향을 나타냈다. 즉 필요하다면 폭력적인 정치혁명도 일으키는 급진주의(急進主義)를 승인했다. 이 대회에서는 예수 그리스도 안에 있는 새 인간성의 개념을 받아들여 그 관심을 세상과 세상의 요구로 돌렸다. 이 대회는 선포와 복음전도도 새로운 인간성과 사회정의라는 면에서 해석되었던 것이다.

1968년의 웁살라 총회는 ‘보라 내가 만물을 새롭게 하노라’( Behold, I make all things new)라는 주제로 모였다. 이 총회에서는 제 3세계라고 불리우는 아시아, 아프리카, 남미 지역의 여러 분야의 문제를 다루게 되었다. 특히 부유한 나라들과 가난한 나라들 사이의 커져가는 간격에 대하여 교회의 선교활동이 그 해결을 모색하는데 주력하도록 촉구했다. ‘급진적인 변화’, ‘경제정의’(經濟正義) 그리고 ‘해방’을 요구했다. 이러한 목적들을 성취하기 위한 도덕적인 짐이 미국과 서구에 무겁게 부과되었다. 또한 공산주의 게릴라 단체들을 지원하는 인종차별 투쟁사업을 합법화한 총회이기도 했다.

그후 1972년 WCC 계통의 TEF(Theological Education Fund)가 'Ministry in Context'를 주제로 다루면서 공식적으로 ‘상황화’(狀況化)라는 개념이 대두되었다. 상황화는 각 문화의 지역 그리고 그리스도인들의 사고와 실천에 공헌할 수 있다고 하면서, 지역 문화에 있는 긍정적인 본질을 찾아 모든 인종 그룹에 기독교의 메시지를 관련시키려는 문화적 상대주의(文化的 相對主義)가 내포되어 있다. 이러한 상황화신학은 ‘오늘의 구원’(Salvation Today)을 다룬 1973년 방콕 회의와 1975년 나이로비 대회 보고서에서도 일반적으로 나타난다;

다른 신앙을 가진 자나 신앙이 없는 자가 예수 그리스도와 제자들에 대해서 어떻게 말하는지를 우리는 알 필요가 있다. 그리스도가 다른 종교들 속에도 있을 수 있다는 점을 인정하든 안 하든 간에, 우리는 하나님께서 어느 세대나 사회 속에서 자신을 증거하지 않고 스스로 물러선다는 것을 믿을 수 없다. 또한 교회 밖에 있는 크리스천들에게 하나님이 말씀하실 수 있다는 가능성을 또한 배제할 수 없다. 어떤 종류의 제설혼합주의라도 배제하는 반면에, 우리는 상호 이해와 실제 협력의 수단으로서 다른 종교들과 사상들 속의 남녀들과의 대화의 필요성을 주장한다(David M. Paton(ed.), Breaking Barriers; Nairobi 1975, 46).

그래서 상황화신학에서는 지나간 시대의 신학은 기독교가 지배하던 콘스탄틴 이후의 크리스텐돔(Christendom) 신학이었다고 본다. 그래서 이 같은 전통적인 신학에 도전하여, 아프리카, 라틴 아메리카, 아시아 교회의 문화적, 상황적 질문을 그들의 시각에서 보고 성경을 읽는 새로운 방법이 대두되게 된 것이다. 이에 따라서 정치신학, 해방신학, 흑인신학 등의 토의에서 상황화의 주제와 방법론이 두드러지게 다루어져 왔다.

이러한 상황화신학에는 어쩔 수 없이 다음과 같이 몇 가지 심각한 난제들이 따르게 된다; (1) 진보적이거나 아니면 보수주의적인 신학자들은 모두 최근의 상황화에 대한 논쟁이 단순히 복음의 전달(communication) 차원만이 아니라 복음 자체의 본질에 관계된다는 점에 긍정한다. (2) 상황화에 대한 논쟁은 결국 제설혼합주의에 대한 문제에 맞춰진다. 상황화신학은 복음을 지역 주민의 문화로부터 분리하지 않고 그들에게 이해시켜야 된다고 하지만, 이러한 과정에서 복음 자체를 왜곡하고 약화하거나 혹은 타협하는 위험이 발생할 수 있다. (3) 성서신학과 상황화신학 간의 뚜렷한 마찰이 생긴다는 것이 중대한 논제이다. 복음주의자들은 성서신학적인 관점에서 흑인신학이나 해방신학에 대한 문제를 제기한다. 그러나 진보주의자들은 참으로 성서적인 신학이란 하나님 백성들의 문화들과 문제들속에서 성육신적인 신학을 형성하는 일이라고 주장한다. 그들은 신학의 상황화가 교회 선교를 위해서 최우선적이라고 말한다.

이러한 상황화신학에 대한 비평은 1974년 로잔대회를 비롯한 여러 복음주의 교회들의 회의에서도 심도 있게 논의되어왔다. 로잔 언약(Lausanne Covenant)에서는 ‘교회는 때때로 성경보다는 문화에 매여 있다’고 하여 WCC의 상황화를 경계한 바 있다. 이처럼 WCC 계열은 신학의 출발점을 상황에 두며, 따라서 비복음적, 비선교적, 제설통합주의, 배타적 민족주의 등을 야기시키는 위험한 상황화신학의 노정에 서서 교회의 복음적 선교의 정신을 와해시키는 것이다.

대화적 대화의 문제

WCC의 세계선교와 복음화 위원회(CWME)는 종교간 대화 프로그램을 구체화하면서 인도 태생의 신학자인 사마르타(Stanley J. Samartha)를 대표자로 선정하였다. 그는 상호 종교 간의 대화의 정신은 내 종교의 관점에서가 아니라, 상대방의 종교적 관점 속에서 내 종교의 특수성을 파악하고 표시하려는 노력이 있어야 한다고 보았다. 그는 ‘대화’야 말로 기독교가 자신을 찾을 수 있는 본질적인 요소임과 동시에 지속적인 관심이 되어야 한다고 강조하였다(Stanley J. Samartha, "Dialogue as a continuing Christian Concern", Living Faiths and the Ecumenical Movement, 153-7).

파니카(Raimund Panikkar)는 ‘대화의 신학’에 있어서 우리에게 가장 많이 알려진 사람 중의 하나다. 그는 인도 태생의 가톨릭 사제이며 종교간 대화(Inter-religious dialogue)의 대표적 인물로서 1971년부터 1978년까지는 Santa Barbara의 캘리포니아대학교의 종교학 교수로서 일했다. 그는 사마르타와 같은 입장에 서서, 현대와 같은 다원주의 세계에서 실재에 대한 올바른 통찰을 하기 위해서는 자신의 의식에만 의존해서는 안 되고 다른 사람의 의식을 이해하고 수용할 수 있어야 한다고 보았다. 그리고 성숙한 대화는 변증법적 대화를 거부하고, 다원적 상황에 입각해서 ‘대화적 대화’(Dialogical Dialogue)를 진행해 나가야 한다고 말했다(Raimundo Panikkar, "Dialogical Dialogue", Frank Whaling(ed.), The World's Religious Traditions, 207).

여기서 그가 변증법적 대화보다 대화적 대화를 훨씬 낫게 평가한 것은, 대화적 대화가 어떤 신조보다는 그 사람의 인격을 만나는 것이고, 또 단순한 어떤 사상으로서만이 아닌 전인(全人)으로서 관심과 사랑 속에서 이루어지는 대화방법이기 때문이다. 그래서 그는 대화적 대화를 통해서만이 상대방으로부터 새로운 통찰을 얻으며 자신을 성장시킬 수 있으며, 변증법적 대화를 통해서는 이러한 만남과 성장을 이룰 수 없다고 보았다.

파니카는 대화적 대화의 실천적 모델을 다음과 같이 제시하였다; (1) 우리는 지금 지구에서의 인류 상호 공존에 대한 매우 중대한 질문으로서의 종교다원주의에 직면해 있다는 것을 인식해야 한다. (2) 대화자 상호간에 따뜻한 사랑과 함께 진리에 대한 관심이 있어야 한다. (3) 상대방의 타종교에도 보편적 하나님의 계시로 인한 진리의 가능성이 있다는 점을 인정하지 않으면 대화는 진전될 수 없다. (4) 진정으로 상대방을 알기 위해서는 어느 정도 상대방의 종교경험에 참여해 보아야 할 것이다. (5) 양자는 대화 도중 자기 안에서 일어나는 변화에 대해서 개방적이어야 한다. 이 변화를 통해서 진정한 성장을 기대할 수 있으며, 변화를 통해 자신의 기존 신념의 틀이 부서지고 혹 개종의 도전이 주어진다 해도 이를 용기 있게 받아들여야 한다.

이상과 같은 파니카의 대화지침(對話指針)은 다음과 같이 간단히 삼단계로 나눠질 수 있다; 첫째는 용납(容納) 단계로서, 이는 상대방의 종교적 전통과 문화를 이해하고자 노력하는 단계이다. 둘째는 입증(立證) 단계로서, 이는 상대방에 의해 나의 경험적 확신이 참여를 통해 입증되도록 하는 일이다. 그리고 마지막으로는 통합(統合) 단계로서, 이는 종래의 주관적 경험과 상대방에 의해서 얻어진 새로운 경험을 통합정리(統合整理)하는 일이다. 이와 같이 대화의 신학은 종교다원주의 시대에서 저마다 절대적 신념을 고집하고 있는 세계의 여러 종교들 간의 매개역할을 시도하고 있다. 그리고 그 성취하고자 하는 목표는 결국 다름 아닌 종교혼합주의인 것이다.

나이로비(Nairobi) 대회 이후 구체화되는 혼합주의

1975년의 나이로비 총회는 ‘예수 그리스도는 자유케 하며 하나되게 하신다’(Jesus Christ Frees and Unites)라는 주제로 모였다. 이 총회는 적도 이남에서 열린 최초의 총회였고, 여성과 평신도에게 대표할당제가 실시된 최초의 총회였다. 그리고 로만 가톨릭, 불교, 힌두교, 이슬람교, 유대교 등의 대표자들이 참관자로 참석하여 혼합주의의 색체를 강하게 띠고 있었다. 이 대회에서도 역시 종교간의 대화의 필요성을 매우 강조하였다(Paton, Breaking Barriers; Nairobi 1975, 70-3). 그리고 이 대회의 중심 주제인 ‘해방’은 다음과 같은 여섯 부분으로 구분 지었다; (1) 오늘날 그리스도를 고백하는 것 (2) 연합이 요구하는 것 (3) 공동체에 대한 촉구 - 다양한 신앙과 문화와 이념을 가진 사람들의 공동 탐구 (4) 해방과 공동체를 위한 교육 (5) 불의에서의 구조와 해방을 위한 투쟁 (6) 인간의 발전.

이어서 1983년의 뱅쿠버 총회에는 소련 대표 61명과 동구 공산권과 제 3세계의 대표들이 상당수 차지했다. 주제는 ‘예수 그리스도는 세상의 생명’(Jesus Christ, the life of the world)으로서, 평화와 정의의 문제를 비롯하여 아프카니스탄과 중남미 및 세계 여러 지역의 사건들에 대한 해석 등 여러 주제들을 다루었다. 가장 중요한 시책으로서 인종차별 투쟁사업을 계속 강화하기로 결의하였다. 이 총회에서는 힌두교, 불교, 유대교, 이슬람교, 시크교 등 다섯 개 세계종교들의 지도자들을 초청하여 공식적으로 연설하게 하였다. 또 타종교(他宗敎)와의 대화를 모색함으로서 타종교도 역시 하나님께로 가는 다른 길들임을 인정한 총회였다(David Gill(ed.), Gathered for Life, 39-42).

1991년의 제 7차 캔베라 총회는 힌두교, 불교, 이슬람교 등 세계의 대표적인 15개 종파의 지도자들을 초청하여 모든 행사에 참석시켰다. 특히 이 총회에서 이화여자대학교 정현경 교수가 억울하게 죽은 영혼들의 이름이 적힌 종이를 불태우며 하늘로 뿌리는 초혼제(招魂祭) 사건은 한국교회를 경악시키며 큰 비난을 불러일으켰다(이에 대한 비판문으로서 이종윤, “초혼제는 무당 신앙 접맥 불과”, 김명혁, “종교혼합주의 노선 심각 경계”를 참조하라. 2009년 11월 대한예수교장로회총회(합동) 총회장 담화문에서도 교수가 초혼제와 풍물을 발표하며, 착취를 당했다는 하갈과 광주, 천안문에서 죽은 영혼들을 불러내는 초혼제를 열어 이를 성령의 강림으로 표현했다고 심하게 비난하였다). 이 총회에서 나타난 종교혼합주의적 색채는 그 어느 때보다도 짙었으며, 이와 같은 양상은 1998년 제 8차 짐바브웨 총회나 2006년 제 9차 브라질의 포르토 알레그레(Porto Alegre) 총회에서도 여실했다. 이처럼 WCC 총회는 참 복음선교의 비전은 사라지고, 세속적 비전 즉 사회적, 정치적, 경제적 논제들이 그 자리를 차지하였으며, 그들이 의도하던 안 하던 간에 WCC 선교론의 행보는 세계 종교의 단일화를 향한 발자취가 그들의 역사 속에 점차 선명해져 온 것이다. 배본철 교수(성결대학교)

cafe.daum.net/correcttheology

종교다원주의는 1970~80년대부터 시작된 이 논리로서 지금까지 진행되고 앞으로도 계속 문제될 수밖에 없는 화제다. 이 문제는 더 이상 피해갈 수 없으며 이제는 우리의 입장을 가지고 있어야 한다. 자신의 입장에 서서 드러내는 것은 쉬운 일은 아니다. 그러나 종교다원주의의 문제는 입장을 가지고 있어야 한다. 현대신학은 전통신학과는 달리 전혀 다루지 않은 문제를 다루는데, 문제는 전혀 가보지 않은 것이냐? 그러나 그 문제는 구약시대부터 교회사 시대까지 문제는 있었지만 소위 신학이라는 논의의 장이 굉장히 넓어진 현대라는 것이다. 타종교와 적극적으로 만나지 않으면 안 되는 시점이 온 것이라는 것이다. 이제는 타종교가 교회신학에 관해 관여하기 때문에 종교 간에 대화를 하지 않으면 안 되는 일이 벌어졌다. 우리는 복음만 전하겠다고 말할 수 없는 상황이다. 이 종교 간의 대화를 종교인들이(불교, 이슬람, 천주교) 말하는 것을 세상 사람들은 미디어를 통해서 보고 있다. 여기서 우리의 정체성을 유지하면서 어떻게 대화할 것인가? 본질과 테크닉의 문제가 따른다. 우리는 이런 자리에 얼마나 가보았는가? 때문에 이러한 문제를 가지고 씨름해 보아야 한다.

복음, 교회, 기독교는 그 상관관계가 매우 중요하다. 기독교는 절대적일 수 없다. 교리도 상대적이다. 복음은 교회를 낳고 교회가 기독교를 낳는다. 그리고 믿는 자들과 믿지 않는 자들의 공동체가 있다. 그 다름의 경계가 있다. 그 경계에서 대화한다. 신학이 바로 그런 역할을 한다. 신학은 옷이다. 교회가 세상에 노출되는데 피부처럼 보호할 수 있는 것은 바로 ‘신학’이다. 복음과 문화가 잘 섞여져 옷을 입어야 한다. 이렇게 신학은 문화와 직조가 된다.

복음은 수직, 문화는 수평. 그런데 이 신학을 가지고 어떤 옷을 입을 것인가? 신학공동체형성이 되면 하나의 공동체신학이 생성되고 그것이 교단신학이 된다. 교단신학들이 서로 만나면 초교파적인 성격을 갖게 되는데 이것을 기독교공동체라 한다. 교회에서 기독교가 나왔고 그 기독교의 옷을 디자인하는 사람들이 있는데 그들이 신학자다. 그러나 아무리 디자인이 좋아도 교회가 선택하지 않을 수 있다. 그래서 신학은 다양하게 나오지만 중요한 것은 교회가 선택하는 것이다. 그래서 다양한 신학이 있다는 것에 있어서 겁을 먹거나 싫어할 필요는 없다.

그런데 중요한 것은 교회가 입는 옷이 한 벌만 있을 수 없듯이 여러 신학들이 성서적이기만 한다면 복음의 정신을 제대로 드러낸다면 어떤 신학이든 잘 파악을 하고 있다가 교회가 필요할 때 쓰면 되는 것이다. 그러나 오늘날 다원주의라는 시대에 다원주의를 수용할 수밖에 없다면, 이것을 수용할 자세를 갖추어 놔야한다. 우리는 자본주의를 절대시하지는 않지만, 자본주의 안에 있다. 물속에서 수영을 하지만, 물을 먹지 않고 물을 활용하는 것이 수영이듯이, 이러한 다양한 현대를 지배하는 정신을 먹지 않고, 우리는 복음의 정신으로 그리스도의 정신으로 사는 것이 그리스도인인데 자본의 논리에 따라 어떻게 움직일 수 있는가? 그러나 이 자본을 통하지 않고서는 이 세상을 통하고 세상을 살아갈 수 없다. 이것을 활용하면서 살아가는 것이 그리스도인이다. 마찬가지로 종교다원주의적인 시대상황에서 복음의 정신을 가지고 어떻게 활동할까라는 복음적, 선교적 과제가 우리에게 있는 것이다. 기독교는 우월하다고 할 수 있지만 종교는 상대적이다. 기독교라는 용어를 복음과 동일시 여겼을 때 큰 문제가 되지만, 기독교 자체는 복음이 아니라는 것. 복음에 문화가 섞여서 다양한 신학을 통해 문화적인 종교공동체의 특징을 기독교라고 한다면 그것은 절대적이 아닐 수 있다는 것이다.

신에 관하여, 하나님의 역할은 모든 민족과 나라에 모든 종교가 포함된다. 이 가운데 하나님께서 계시를 하셨다. 민족의 지혜와 사상을 잘 관찰하고 그 안에 하나님의 계시를 알아야한다. 단, 이런 종교에는 두 가지 양면성이 있다. 고상한 진리가 있는 반면, 이 진리를 따르지 않는 악과 관련한 죄가 이러한 종교현상 가운데 있다. 이것을 알고 모든 종교를 절대화해서는 안된다. 이런 양면적인 면을 인식하고 기독교공동체가 아브라함 이후의 특수계시만 이야기하는 가운데 보편적인 인류가 지니는 유산에 관해서 침묵하고 있었음을 밝혀야 한다는 것이다. 때문에 이것 자체가, 일반 계시를 강조하는 것 자체가 우리에게는 도전이 된다. theologylife.tistory.com

| 현대에선 종교다원주의 ‘야훼와 다른 신앙’ |

| <고고학탐방> 구약의 바이블! ‘우상의 실체는’(하편) |

바이블은 ‘한사람이 두주인을 섬기지 못한다’ 경고

솔로몬은 이방여인들의 종교를 대거유입 타락 길로

남왕국 르호보암, 북이스라엘 여로보암도 우상숭배

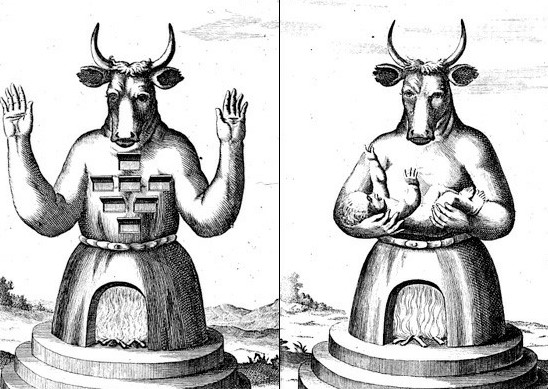

암몬족속 신 몰록에 바치는 제물은 주로 어린 아이

희생제사 ‘힌놈 골짜기’ 신약서는 게헨나 지옥 번역

현대인들의 우상은 ‘권력 학력 미모’를 숭배하는 것

● 통일왕국 시대! 솔로몬왕의 배도

다윗의 뒤를 이어 솔로몬은 역사상 가장 위대한 왕이었다. 그러나 솔로몬은 부귀와 영예를 한 몸에 누렸지만, 솔로몬은 공공연히 하나님을 거역하면서 우상 숭배의 덧을 피해가진 못했다.

솔로몬은 부와 명예와 권세가 절정에 달하자 하나님의 말씀을 저버렸다. 하나님께서 교류를 금하신 이방 족속의 여인과 결혼하여 후비가 700명이요, 첩이 300명이나 되었다. 결국, 솔로몬은 자신이 거느리고 있던 이방 족속의 후비들을 위해 산당을 지어 주고, 그들의 신을 함께 숭배했다.

하나님께서는 솔로몬에게 나타나셔서 다른 신을 좇지 말라고 엄히 명하셨지만 그는 하나님의 명령을 거역하였다. 특히 솔로몬 왕은 육신의 안락과 풍요함으로 인해 교만하여져서 말년에는 크게 타락하여 많은 이교도 여인들을 아내로 두고 그들의 신들을 이스라엘 안으로 유입시켰다. 솔로몬 왕은 주변 국가들 간의 정략 결혼으로 많은 이방 여인들을 궁궐로 끌어들인 것이다.

“솔로몬 왕은 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모암과 암몬과 에돔과 시돈과 헷 여인이라”(왕상 11:1)

그리고 솔로몬은 이방 아내들의 유혹에 넘어가 예루살렘에 산당을 짓고, 이방신들에게 분향하며 제사할 수 있도록 했다. 더 나아가 그는 예루살렘 동쪽 산에 모압의 혐오스러운 신 ‘그모스’와 암몬의 혐오스러운 신 ‘몰렉’을 섬기는 산당들을 지었다.

“모압의 가증한 그모스를 위하여 예루살렘 앞산에 산당을 지었고 또 암몬 자손의 가증한 몰록을 위하여 그와 같이 하였으며 그가 또 이방 여인들을 위하여 다 그와 같이 한지라 그들이 자기의 신들에게 분향하며 제사하였더라”(왕상 11:7~8)

이방 여인들과 결혼은 ‘정략적’ 차원을 넘어서서 이스라엘의 정치와 문화, 교육의 중심지인 예루살렘을 온통 우상들로 득실거리는 온상이 되게 했다. 이러한 이유로 하나님께서 특별히 선택하신 거룩한 도성 예루살렘은 오히려 가장 패역한 타락의 중심지가 되고 말았다.

● 분열왕국 시대! 님왕국과 북이스라엘

솔로몬의 아들인 르호보암이 통치하던 시대에 이스라엘이 남북으로 나뉘었다고는 하지만, 성경은 이 두 나라를 각각 다른 나라로 여기고 있지 않다. 두 나라는 모두 하나님의 나라요, 하나님께서 친히 이방인 가운데서 불러내신 하나님의 백성이었고, 형제 국가였다. 분열의 조짐은 이미 솔로몬 때부터 있었고 그것이 구체화된 것이 르호보암 때이다. 남 유다와 북 이스라엘로 분열된 통일 왕국은 남쪽은 르호보암이, 북쪽은 여로보암이 다스렸다.

이방 여인 나아마의 아들이었던 남 왕국의 르호보암은 이러한 우상숭배의 온실 속에서 자랐고, 그가 왕이 된 이후에는 모든 유다 백성들로 하여금 산 위에와 모든 푸른 나무 아래에 산당과 우상과 아세라 상을 세우게 했다.

“유다가 여호와 보시기에 악을 행하되 그의 조상들이 행한 모든 일보다 뛰어나게 하여 그 범한 죄로 여호와를 노엽게 하였으니 이는 그들도 산 위에와 모든 푸른 나무 아래에 산당과 우상과 아세라 상을 세웠음이라”(왕상 14:22~23)

성경은 르호보암의 우상숭배가 그의 어머니 나아마에서 시작되었음을 알려주고 있다. 암몬 사람으로 소개되어 있는 르호보암의 어머니 나아마는 암몬의 우상인 ‘밀곰’(왕상 11:5) 또는 ‘몰록’(왕상 11:7)을 예루살렘에 들여온 사람이었다.

다음으로 북방 이스라엘의 초대 왕 여로보암은 하나님께서 솔로몬의 우상숭배로 말미암아 이스라엘의 12지파 중에서 열지파를 떼어 왕으로 삼은 왕이었다. 하나님께서 북방 이스라엘의 왕으로 선택할 만큼 믿음의 왕이었던 여로보암이었다.

여로보암의 젊은 시절은 솔로몬의 신하였다. 한때는 솔로몬의 총애 받는 신하였지만, 왕에게 미움을 사서 애굽으로 도망가는 신세가 되었다. 그러나 하나님께 선택을 받아 북방 이스라엘의 왕이 된 사람이 여로보암이다.

그럼에도 불구하고 여로보암이 이스라엘의 왕이 되었을 때에 하나님의 인도하심이 아니라 자신의 생각에 이스라엘의 10지파가 남방 유다 땅에 속한 예루살렘에 경배하러 내러갈까 봐서 우상을 벧엘과 단에 세우는 우상숭배자가 되었다고 성경은 기록하고 있다. 하나님의 지도하심을 거절하고 자신의 생각을 스스로 의지한 결과는 금송아지를 만들어 “너희를 애굽에서 인도하여 올린 너희 신이라.”(왕상 12:28)이라는 엄청난 말을 한다.

● 자기 자녀를 산제물로 바치는 악습

솔로몬 왕의 영향으로 이스라엘에는 이교도 신들을 섬기는 일들이 흔하게 되었는데, 그 중의 하나가 몰렉에게 아이들을 바치는 가증한 일이 성행하였다, “자기 자녀를 불 가운데로 지나가게 하며. 여호와 보시기에 악을 행하여 그를 격노하게 하였으므로”(왕하 17:17)

가증스럽게도 암몬 자손의 신 몰록에게 바치는 제물은 주로 사람이었는데 특히 산채로 바치는 어린이아이였다. 이교도들은 자신들의 신 몰렉의 형상을 만들어 놓고 불로 형상을 달구어 놓고 거기에 아이들을 산채로 던졌다고 한다. 이후로 이스라엘 뿐 아니라 전 세계의 많은 민족들에게 전해져서 곳곳에 이른바 인신제사의 풍습이 남아 있다.

이렇게 아이들을 불로 지나가게 해서 몰렉에게 희생물로 바친 곳이 예루살렘 시의 남쪽에 위치한 ‘힌놈(Hinnom)의 골짜기’라는 곳이다. “힌놈의 아들 골짜기에 도벳 사당을 건축하고 그들의 자녀들을 불에 살랐나니”(예레미아 7:31)

‘도벳’이라는 이름의 뜻은 확실하지 않지만, 어떤 학자는 ‘태우다’(to burn)라는 의미의 아람어에서 유래한 것으로 ‘사체를 태우고 묻는 장소’(a place of burning and burying dead bodies)라고 한다. 또 다른 학자는 ‘북’(drum)을 뜻하는 히브리어 ‘토프’에서 나왔는데 몰렉에게 산채로 바치는 어린아이들의 우는 소리가 들리지 않도록 북을 사용했기 때문이라고 한다.

유다의 요시아 왕은 이 도벳을 더러운 쓰레기장으로 만들어 이스라엘이 우상숭배를 하지 못하도록 하였다.(왕하 23:10). 후에 이스라엘 사람들은 짐승이나 범죄자들의 사체 등 온갖 종류의 쓰레기를 이곳 도벳에 버리고 전염병이 생기지 않도록 불을 계속해서 태웠다.

이곳을 그리스어로 ‘게헨나’라고 하는데, 히브리어 ‘힌놈’의 골짜기의 음역이다. 그런 의미에서 계속 타는 게헨나의 불이 유래되었고, 여기에서 구원받지 못한 사악한 자들이 영원토록 불타는 장소인 지옥의 의미로 사용되어서 신약에서는 ‘게헨나’가 예외 없이 ‘지옥’(hell)으로 번역되었다.(마태복음 5:22, 누가복음 12:5)

● 하나님은 왜 우상 숭배를 증오하실까?

하나님은 왜 우상 숭배를 경멸하실까? 우선 인간의 마음을 혼미하게 하여 진리를 더듬어 찾지 못하게 하며, 혹 복음의 진리를 받게 되는 경우에서라도 그 진리를 빼앗기 때문이다.(고린도후서 4:4, 마가복음 4:15)

두 번째로 사람을 부도덕으로 인도하기 때문이다. “심히 부패한지라 여호와께서 그 악을 기억하시고 그 죄를 벌하시리라”(호세아 9:10)

고대 종교들은 자연의 순환에 초점을 맞추었다. 남신과 여신들이 출산과 다산을 주관하는 것으로 생각했기 때문에 대부분의 의식은 신과 성적으로 접촉하는 내용을 포함했다. 바울이 부도덕을 우상 숭배의 자연스러운 결과라고 한 것은 이런 배경에서 나온 말이다.(로마서 1:18-32)

세 번째로 귀신과의 접촉점을 제공하고 있기 때문이다. “무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원하지 아니하노라”(고린도전서 10:20)

우상 자체는 아무 것도 아니지만, 그것을 매개로 귀신이 역사할 수 있다. 고대인들은 우상으로부터 초자연적인 도움을 받았을 가능성이 많았기에, 우상 숭배가 사회 속에서 깊이 뿌리 내릴 수 있었다.

마지막으로 하나님에게서 멀어지도록 만들기 때문이다. “우상을 찬송함과 다름이 없이 행하는 그들은 자기의 길을 택하며 그들의 마음은 가증한 것을 기뻐한즉”(이사야 66:3)

우상은 우리의 관심뿐 아니라 시간, 물질, 열정 등 모든 것을 하나님에게서 멀어지게 만든다. 그리스도인들은 유형적인 우상 숭배를 하지 않는 차원을 넘어 하나님과의 인격적 관계를 맺는 데 힘써야 한다.

우상의 본질이 하나님과 다른 것을 겸해 섬기는 것이라면, 우상은 꼭 형태를 지닌 것만을 의미하지 않는다. 오늘날 우상숭배는 다양하고 미묘한 방식으로 이뤄진다.

지식이나 명예욕 등이 우상이 될 수 있으며, 특히 현대에는 황금만능주의로 인한 물질에 대한 집착이 대표적인 우상이 될 수 있다. 권력과 학력과 미모를 숭배하고, “뭐니 뭐니 해도 머니가 최고야”라며 물신(物神)을 섬기며, 성공과 번영의 신들을 가족 신들로 모시고 살고, ‘긍정의 믿음’이란 미명아래 자아실현을 종교의 목적으로 삼는 문화적 크리스천들이 얼마나 많은가?

그러나 우상들은 우리를 속이고 오히려 우리의 어깨에 무거운 짐을 짊어지게 만들 것이며, 발목 잡히게 할 것이다. 따라서 그리스도인들은 언제나 자신의 마음속에 우상이 없는지 늘 살펴보아야 하며, “마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님 여호와를 사랑하기를 힘써야 할 것이다”(신명기 6:4)

종교적 혼합주의의 본질은 하나님과 다른 것을 겸해서 섬기는 것이다. 이러한 혼합주의적 유혹은 현대에 더욱 기승을 부리고 있다. 바로 이것이 현대에 들어서는 종교 다원주의(Religious Pluralism) 시대이다. 종교의 다양성을 인정하면서 타종교에 대해서도 관용의 태도를 보이라고 주장한다.

이러한 시대의 흐름은 마치 그리스도인들로 하여금 유일신 여호와를 믿는 신앙이 편협하고 배타적인 것으로 느끼도록 만들며, 타종교와도 교류하고 연합하도록 유혹하고 있다. 그러나 성경은 ‘한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다’(마태복음 6:24)고 분명히 못을 박고 있다

[출처] 현대에선 종교다원주의 ‘야훼와 다른 신앙’ |작성자 안수 집사

'성경과 신학 1' 카테고리의 다른 글

| 요한계시록 15장의 다양한 해석 (0) | 2021.07.25 |

|---|---|

| 계시록에 나타난 상징적 형상들 및 흐름 (0) | 2021.06.13 |

| 에덴에 계시된 하나님 나라 (본문: 창1-3장) (0) | 2021.05.28 |

| 천년왕국에 대한 견해들 (0) | 2021.05.28 |

| 오순절 메시지: 피조물의 탄식을 들을 수 있을까? (0) | 2021.05.23 |